中企 “당장 필요한 인력 안와” 기피… 출근 체크도 안하고 자리조차 안줘

年 7038억 쓰고도 고용효과 낮아… “예산 나눠먹기식 운영방식 문제”

회사 담당자는 “원래 기간은 일주일이지만 두 명씩 두 번만 나오라”며 선심 쓰듯 말했다. 홍 씨는 “이틀 동안 오후에 3시간씩 사무실에 앉아서 같이 간 친구와 잡담한 게 전부인데 뭐가 산학협력인지 모르겠다”며 “들어보니 회사에서 안 와도 온 걸로 해 준다는 말을 듣고 집에서 놀았다는 사람도 있었다”고 말했다.

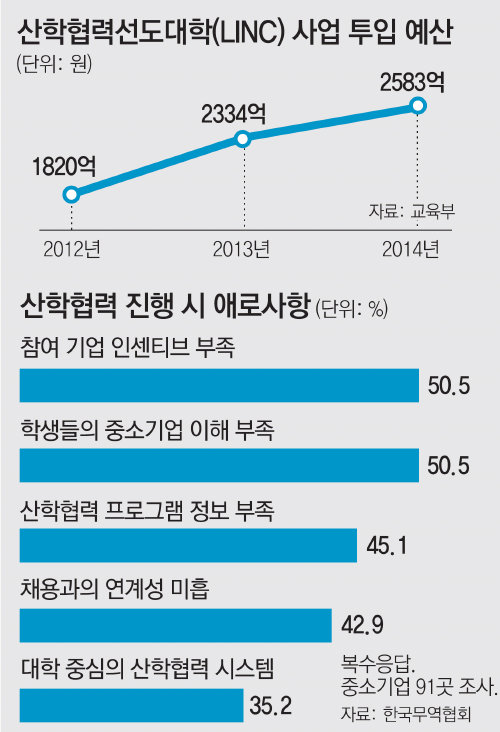

산학협력은 기업과 학교가 협력해 우수 인력을 양성하고 공동 연구 및 기술 개발을 통해 새로운 부가가치를 창출하겠다는 취지에서 2003년 관련 법 제정과 함께 본격 추진됐다. 연간 정부가 투입하는 돈은 2012년 기준으로 7038억 원에 달한다. 가장 규모가 큰 산학협력선도대학(LINC) 사업의 경우 대학당 약 40억 원을 지원하는데 올해 예산만 2500억 원이 넘는다.

강원도의 한 대학 임상병리학과를 졸업한 김모 씨(24)는 “4학년이던 지난해 산학협력 프로그램에 참여해 병원에 갔는데 ‘시킬 일이 없으니 책이나 보라’고 해서 책만 보다 왔다”고 말했다. 김태운 계명대 교수는 “실리콘밸리처럼 대학과 기업이 서로 원해서 협력하고 성과를 내는 것이 진정한 산학협력인데 한국은 그런 구조가 되기엔 멀었다”며 “정부의 재정 지원이 없으면 대부분의 산학협력이 지속되기 어려울 것”이라고 지적했다.

부실한 사후관리도 문제다. 산학협력에 정부 지원이 집중되다 보니 전국 대학 432곳 대부분이 산학협력 프로그램을 운영하고 있다. 산학협력단이 설치된 학교도 369곳에 달한다. 이들은 취업캠프, 실습 등 여러 프로그램을 산학협력에 포함시켜 매년 수십억 원씩을 지원받지만 사후검증은 제대로 안 되고 있다. 지난해 산학협력 프로그램에 참여했던 한 학생은 “보고서 50장을 써야 하는데 ‘사실 한 일이 없다’고 했더니 조교가 예전 보고서를 가져다 주고 베끼라고 했다”고 말했다. 사정이 이렇다 보니 일부 학교에선 ‘교수와 기업 사이에 뒷돈이 오간다’는 소문도 파다하다.

당초 의도했던 고용창출 효과도 미지수다. 한 대학 관계자는 “학과 학생 전원이 이러저런 프로그램에 참여했지만 매칭된 기업에 취업한 인원은 매년 한두 명에 불과하다”고 말했다. 한국직업능력개발원(직능원)은 지난해 산학협력 프로그램에 참여한 학과 상당수의 취업률이 해당 대학의 평균보다 낮았다는 연구결과를 내놓기도 했다.

장원재 기자 peacechaos@donga.com

홍유라 인턴기자 성균관대 신문방송학과 4학년

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“마이클 잭슨 때문에”…유아인에 프로포폴 투약한 의사, 집유

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독]檢, ‘돈봉투 수수’ 현역 의원 7명 출석 통보…전원 ‘불응’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

송미령 “양곡법 의무매입 삭제해야…농안법 고물가 불러올 것”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0