◇자저실기/심노숭 지음/안대회 김보성 외 옮김/764쪽·3만2000원·휴머니스트

영-정조 시대 뒷얘기 시시콜콜… 자신 치부마저 거침없이 묘사

이를 한국의 전근대 사회인 조선에 적용해 보자. 조선시대 문인들에게 뚜렷한 자의식은 금기의 대상이었다. 스스로 자신의 초상을 그리고 그에 대해 글을 짓는 자화자찬(自畵自讚)이 조롱의 대상이 된 것을 떠올려 보라. 이에 반기를 들었던 김시습과 허균 같은 이들이 조선의 대표적 이단아가 아니었던가.

그런 그에겐 남다른 장점이 있었다. ‘글짓기 병’이라 칭한 기록벽이다. 38책에 이르는 그의 문집 ‘효전산고(孝田散稿)’는 자신이 지은 시문(詩文)뿐 아니라 당대 시대상에 대한 기록이 가득하다. 특히 33책과 34책에 해당하는 ‘자저실기(自著實記)’는 그 자신에 대한 냉철한 묘사와 당대를 풍미한 정객들에 대한 일화가 빼곡히 기록돼 있다.

안대회 성균관대 교수가 박사급연구원 13명과 함께 번역한 이 책을 읽다 보면 근대적 자아와 리얼리즘의 개화를 목도하게 된다. 효전이 68세에 쓴 자저실기는 이렇게 시작된다. “터럭 하나라도 똑같지 않으면 사람의 본모습과 다르다.”

“나는 어려서부터 초상화를 좋아해 화공만 만나면 초상화를 그려 달라고 졸라 댔다. 몇 명의 화가를 거쳐 수십 본을 바꾸어 그렸으나 하나도 닮은 것이 없어서 제풀에 지쳐 포기하고 말았다. 그림으로 그려 낼 수 없다면 글로 표현할 수밖에 없다. 글이라면 굳이 남의 손을 빌릴 필요 없이 차라리 내가 직접 써서 후세 사람에게 신뢰를 주는 것이 낫다.”

자신의 이중성에 대한 이런 비판의식은 외부로 향할 때 더욱 매서워진다. 특히 정조 치세를 풍미했던 정객들의 일화를 보면 환멸감이 들 정도다. 십년세도의 주역 홍국영은 인사문제를 보고하러 집으로 찾아온 이조참판을 문밖에 세워두고 기생과 분탕질을 쳤고 나이나 직급이 높은 이들에게도 하대를 하며 뇌물을 밝혔다. 노론 벽파의 거두였던 김종수는 한때 동지였던 홍국영의 정치생명을 끝장내기 하루 전 홍국영의 집을 찾아가 종일 환담을 나눌 정도로 ‘두 얼굴의 사나이’였다. 효전이 노론 시파였기 때문이 이를 그대로 받아들이긴 힘들다. 하지만 정승이던 노론 민지원과 소론 이광좌, 남인 채제공이 당파가 다른 사람과 좌정할 때 병풍을 쳤다는 증언을 보노라면 부아가 치밀 정도다.

당파 싸움의 폐해를 강조하는 대목이 드문드문 보인다. 하지만 자기 자신의 이중성에 대한 날카로운 비판력이 자신의 당파에는 이르지 못한 채 꺾이고 만다. 이 책이 불완전한 근대인의 초상이 된 이유다. 하지만 이를 시대적 한계라 비판할 수 있을까? 21세기 한국에도 이념과 정파가 다르면 서로를 사갈시하는 이들로 넘쳐 나지 않던가.

권재현 기자 confetti@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

국민 뜻 받들지 못했다… 尹, 비공개 회의서 사과

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

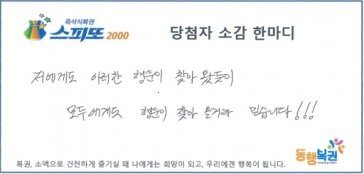

“당첨 확인해 봐야지”…야근하다가 복권 20억 당첨된 직장인

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

8살 아들 홀로 키우던 40대 아빠…뇌사 장기기증으로 4명에 새 생명

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0