―아르튀르 랭보(1854∼1891)

나는 쏘다녔지, 터진 주머니에 두 손을 찔러 넣고.

내 외투는 닳아빠져 관념이나 다름없었지.

창궁 아래 걷는 나는, 뮤즈여, 그대의 충복이었네.

오, 랄라, 나는 눈부신 사랑을 꿈꾸었노라!

내 단벌 바지엔 커다란 구멍이 나고,

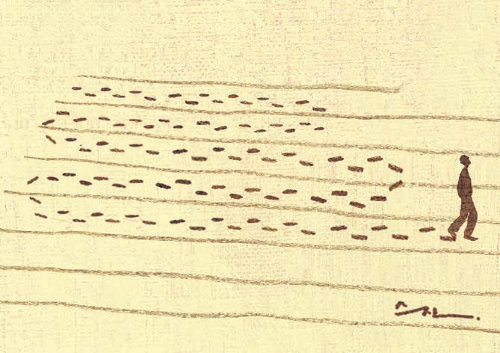

나, 꿈꾸는엄지동자,걸음마다각운(脚韻)을떨어뜨렸지.

내 여인숙은 큰곰자리,

하늘에선 내 별들이 다정하게 살랑거렸네.

멋진 9월의 저녁나절, 이슬방울들을

기운을 북돋우는 술인 양 이마에 느끼면서

환상의 그림자들 가운데서 운(韻)을 맞추며

나는 한쪽 발을 가슴까지 들어 올려,

해진 구두의 끈을

리라 타듯 잡아당겼지.

이 나이(오십대)에 랭보를 들먹이자니 쑥스럽다. 입지 않은 지 아주 오래된 찢어진 청바지를 꺼내 보는 기분이다. 고락에 겨운 내 입술로 이 순결한 영혼을 거론해 보련다. 닳아빠진 외투에 구멍 난 바지, 구두도 낡았지만 화자는 왕자처럼 당당하고 한없이 행복하다. 시를 향한 눈부신 사랑으로 시 말고 다른 것은 눈에 들어오지 않는다. 시만 생각하면 기운이 난다. 시에 미쳐서 밤에도 숲길이고 산길이고 걸어 다닌다. 시에 불려, 시를 좇아, 쏘다닌다. 뚫어진 바지 구멍으로 걸음걸음 술술 운(韻) 맞춰 시가 흘러나오는, 꿀처럼 다디단 방랑!

시신(詩神) 뮤즈의 은총을 받은 시인들이 있다. 그들은 시를 쓰느라 머리를 쥐어짤 필요가 없다. 랭보는 그 드문 시인 중 하나였다. 이 시를 열여섯 살에 썼다. 이리 세게 내렸던 시신이 랭보 나이 스물에 휘리릭 떠나갔다. 시처럼 질투가 심한 애인은 없다. 신도 질투가 심하다고 한다. 하물며 시신이라니! 날마다 피를 짜듯 자신을 바쳐야 시신의 사랑이 유지된다. 아침햇살처럼 투명하고 신선한 랭보의 시를 읽으며, 술도 모르고 담배도 모르고, 사이다 한 잔 마시면서도 생의 취기에 오르던 청소년 시절이 떠올랐다. 영혼도 피도 순결했지! 삶은 유한하고 젊음은 더욱 유한하다. “영혼은 육체만큼 중요하지 않아. 영혼은 영원해. 영혼을 사랑할 시간은 얼마든지 있어. 하지만 육체는 시드는걸.”(랭보와 베를렌의 사랑을 그린 영화 ‘토탈 이클립스’에서 베를렌의 대사). 나이 듦에 대해 자꾸 생각하게 되는 12월이다.

황인숙의 행복한 시 읽기

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

헬스캡슐

구독

-

횡설수설

구독

-

이주의 PICK

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![대전 성심당이 보여준 지역 경쟁력의 가치[광화문에서/신수정]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124623563.1.thumb.jpg)

[광화문에서/신수정]대전 성심당이 보여준 지역 경쟁력의 가치

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

30분 만난 여야 원내대표, 내달 임시국회 일정 합의 불발

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘법률수석’에 박찬호 前검사장 등 검토

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[황인숙의 행복한 시 읽기]녹슨 도끼의 시](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/12/04/59317611.1.jpg)

![[황인숙의 행복한 시 읽기]나의 방랑(환상)](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/12/02/59265241.1.jpg)

![[황인숙의 행복한 시 읽기]은혼](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/11/29/59217644.1.jpg)

댓글 0