■ ‘증세-복지정책’ 중대 갈림길

정부가 증세에 난색을 보이는 상황에서 지난해 대선을 전후로 터져 나오는 복지 수요를 자칫 정교한 제도설계 없이 그대로 밀어붙일 경우, 무리한 복지로 수년째 경제위기의 고통을 겪고 있는 그리스나 이탈리아의 전철을 밟을 수 있다는 것이다.

최균 한림대 교수(사회복지학)는 “스웨덴, 독일은 재정부담을 줄이고 효율성을 높이기 위해 1990년대 이후 지속적으로 복지 개혁에 나서고 있다”며 “선택과 집중 없이 무조건 돈을 쓰는 방식으로 복지를 하면 남유럽처럼 될 가능성이 매우 높다”고 지적했다.

○ 끊임없이 개혁과 구조조정을 한 ‘유럽 모범생’

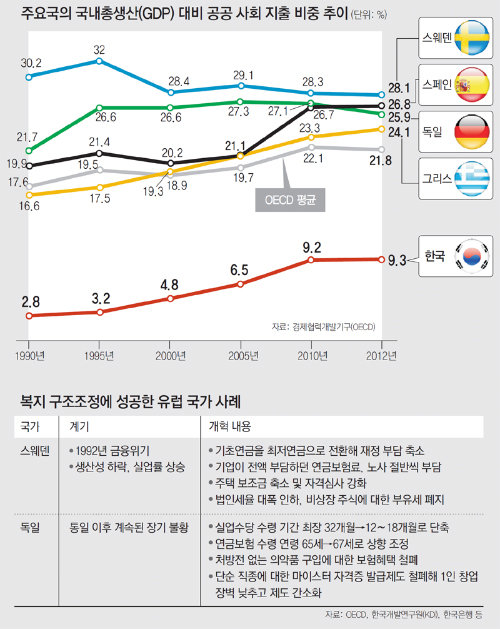

스웨덴은 국내총생산(GDP) 대비 공공사회지출 비중이 1995년 32%에서 2012년 28.1%로 오히려 낮아졌다. 1992년 부동산 거품 붕괴로 경제위기가 오자 복지 모델의 한계를 절감하고 꾸준히 구조조정에 나서면서다.

모든 국민을 대상으로 한 기초연금을 저소득층을 위한 최저연금으로 전환하고, 기업이 전액 부담하던 연금보험료를 노사가 절반씩 나눠 내도록 했다. 재정수지 흑자를 GDP의 2%까지 끌어올리겠다는 목표 아래 주택보조금, 자녀수당 등을 축소했다. 반면 법인세 최고세율은 52%에서 28%로 낮춰 경기 진작을 통한 세수 증대를 노렸다.

통일 이후 극심한 침체를 겪은 독일은 2003년 게르하르트 슈뢰더 총리가 주도한 ‘어젠다 2010’에서 활로를 찾았다. 연방정부 실업급여와 지방정부 사회복지급여를 통합해 ‘신(新) 실업급여’를 도입하고 급여 수령기간을 최장 32개월에서 12∼18개월로 줄여 재정지출과 복지 의존도를 동시에 낮췄다. 연금 개시 연령을 65세에서 67세로 늦추고 환자의 의료비 부담을 높이는 의료보험 개혁도 추진했다.

그 결과 스웨덴 경제성장률은 1991년 ―1.1%에서 2000년 4.6%로 상승했고 지난해에도 1.2%로 선방했다. 지난해 세계경제포럼(WEF) 보고서에서 스웨덴의 국가경쟁력은 4위로 한국(19위) 미국(7위)보다 높았다. 2002년 재정수지 적자가 GDP의 3.7%였던 독일은 글로벌 금융위기에도 지난해 1% 안팎의 재정흑자를 기록하며 ‘유럽의 모범생’으로 자리매김했다. 조경엽 한국경제연구원 선임연구위원은 “스웨덴과 독일은 일방적 수혜를 줄이고 복지를 경제생산성 제고를 위한 수단으로 활용하면서 효과를 거뒀다”고 평가했다.

○ 복지 구조조정 시작도 못한 남유럽

재정위기 3년째에 접어든 남유럽은 여전히 과다한 복지 정책의 구조조정에 손도 못 대고 있다.

2010년 국가 부도 위기를 맞은 그리스는 지난달 다시 대규모 항의 시위로 아테네 도심이 들끓었다. 공공부문 인력 1만2500명 구조조정 조치와 세제 개편, 의료보험제도 개혁 등을 담은 일괄 법안이 통과되자 그리스 양대 노동조합은 지난달 16일 24시간 전면 총파업을 벌이기도 했다.

남유럽 국가들은 복지 지출이 노령연금이나 보건·의료 분야에 집중돼 있다. 이탈리아는 노령연금이 전체 복지 지출의 56.2%를 차지해 독일(48.3%) 프랑스(51.5%)보다 높았다. 그리스도 연금과 보건·의료 지출이 전체 복지 지출의 80%를 넘었다. 고령화가 진행될수록 취약해질 수밖에 없는 재정구조다.

복지 개혁 목소리는 10여 년 전부터 있었다. 하지만 번번이 실패했다. ‘자기몫 챙기기’에 급급한 노조와 다른 전문직협회가 갈등했고, 선거 때마다 정치권의 포퓰리즘으로 개혁은 중단됐다.

윤증현 전 기획재정부 장관은 “선거 때 불가피하게 내건 공약에 재정을 맞추다 보면 결국 나라 살림살이는 파탄날 수밖에 없다”며 “재정이 많이 투입되는 공약이 현 정부의 재정능력으로 감당할 수 있는 것인지 정밀하게 따져봐야 한다”고 조언했다.

이상훈·홍수영 기자 january@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

광주 자택서 아들 흉기로 찌른 50대 父 긴급 체포

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

-

![80년 광주, 중동 분쟁지역 현장 지킨 AP기자 잠들다[횡설수설/김승련]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124623561.1.thumb.jpg)

[횡설수설/김승련]80년 광주, 중동 분쟁지역 현장 지킨 AP기자 잠들다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0