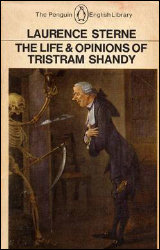

로렌스 스턴의 ‘트리스트럼 섄디’

총 9권으로 된 이 소설은 주인공이 1권 1장에서 잉태돼, 3권 마지막 즈음에서야 출생하고 마지막 9권에서 다섯 살쯤 되는 것으로 나온다. 아무런 체계 없는 잡동사니의 나열 같은 이 소설은 아직도 소설사에서 기린아로 여겨진다.

소설의 형식이나 공식을 철저히 무시해 문단을 비웃는 것 같이 보이는 이런 시도는 이 책의 저자가 중병이 든 상태에서 집필한 작품이기 때문에 가능했을 것 같다. 고질인 폐병이 수명을 잠식하는 상태에서 저자는 목사라는 지위와 세상의 시선을 무시하고 자유롭게, 어떠한 금기도 없이, 쓰고 싶은 것을 쓰고 싶은 대로 썼을 것이다.

20세기에 들어와서 스턴은 ‘의식의 흐름’, ‘자유 연상’, ‘비연속적 시간 개념’ 등 현대적 소설의 기법과 개념의 선구자로 조명을 받았다. 그리고 노벨상위원회는 이 책을 세계 100대 고전 중의 한 권으로 선정했다.

이 책은 명목상의 주인공인 트리스트럼이 자술하는 자서전의 형식으로 주인공이 태아, 영아, 유아로서 직접 보고 듣지 못했을 사건까지 그 자리에서 있었던 것처럼 술회한다. 주인공이 태아로 성장하고 있는 사이에 동네 목사 요릭의 생과 사, 행적이 서술되고 주인공의 숙부인 토가 요새 구축과 포위전 전술을 연구하는 취미를 갖게 된 경위 등이 펼쳐진다.

이야기를 들려주는 목소리는 어른, 그러니까 성장한 트리스트럼의 목소리인데 자신이 현재 몇 살이고 그간에 자신에게 무슨 일이 있었다던가 하는 정보는 전혀 없다. 7장에서는 느닷없이 중년이 된 것 같은 트리스트럼이 프랑스를 여행하는 이야기도 나온다. 여행의 감상과 함께 청년시절 아버지, 삼촌과 함께한 프랑스 여행을 반추한다. 그러다 다시 8장에서는 유년 시절로 돌아간다.

이 소설에는 아량은 있지만 괴팍하기가 고슴도치 같은 형 월터와 한없이 선량하고 순진한 동생 토비가 좋은 대비를 이룬다. 자기의 놀이터인 모형요새만 있으면 세상에 부러울 것이 없고, 자기를 괴롭히던 파리를 잡아서 창밖으로 내보내며 “세상은 자네와 나, 둘 다 살 만큼 넓다네”라고 말하는 토비는 문학에서 가장 사랑받는 인물 중의 하나다.

그러나 일반적인 독자는 이론에만 빠삭하고 현실적인 대응에는 느려터진 월터에게서 자신의 모습을 더 많이 발견한다. 월터는 그의 집 응접실 문의 경첩이 삐걱거려서 마음 놓고 낮잠도 못 잔다고 불평하면서도 목수 부르기를 계속 미룬다. 책을 저술하는 순간에도 경첩이 삐걱거린다고 하니 아들 트리스트럼 역시 성장해 집의 주인이 되어서도 고치지 않은 것이 분명하다.

이외에도 스턴의 농담은 무수히 많다. 어떤 장은 수십 페이지나 되는 반면 어떤 장은 단 한 줄이다. 죽은 인물에 대한 애도의 표시로 새까만 페이지를 넣기도 하고 어떤 여성의 미모에 대해서는 독자가 상상해 보라며 백지를 넣기도 한다. 자기 책의 영롱함을 표현하겠다며 페이지에 대리석 무늬를 넣거나 이야기의 곡선이라면서 여러 줄 꼬불꼬불 곡선을 그려 넣기도 하고, 차마 인쇄할 수 없는 내용이라며 별표를 몇 줄씩 넣기도 한다. 인물들의 대화를 중간에 끊었다가 몇 장을 뛰어서 이어가기도 한다. 볼수염에 관해서 이야기하겠다는 화자의 약속은 끝내 지켜지지 않는다.

이 책에서 드러나는 인생은 터무니없이 어그러지는 일들의 연속이다. 하찮은 사고로 일생의 중대사에 차질이 빚어지기도 하고, 언어의 부정확성, 불확실성 때문에 온갖 낭패와 불상사가 발생한다. 섄디의 세계에서는 인간이 통제할 수 있는 것이 거의 없어 보인다. 그리고 인간은 늘 ‘당하기’ 마련이다. 그래서 스턴이 제공하는 웃음은 해맑은 희열의 웃음은 아니다. 그러나 허망하고 어처구니없고 웃기는 일에 웃을 수 있다는 것이 인생을 견딜 수 있게 하는 힘이 아니겠는가. 그리고 그 웃음에는 무력한 인간에 대한 온정과 연민이 있다.

● 트리스트럼 섄디 줄거리는

소설은 월터의 아들이며 명목상 주인공인 트리스트럼(Tristram)의 잉태와 함께 시작된다. 월터는 매월 첫 번째 일요일 밤에 시계의 태엽을 감고 부부간의 은밀한 행사를 치른다. 그런데 1718년 3월 첫 일요일 밤, 월터의 아내는 결정적 순간에 “시계태엽 감는 것 잊지 않았느냐?”고 물어봐 남편을 허탈하게 한다. 월터는 그날 밤 잉태된 아이가 ‘맥 빠진’ 아이가 될 것을 예견하며 안타까워한다.

출산이 다가왔을 때 월터의 아내는 산실에 남자 의사를 들이는 것을 꺼리지만 난산으로 산파가 지쳐서 나자빠지자 대기하고 있던 의사가 들어가서 조산용 집게로 아이를 끄집어낸다. 의사는 그 과정에서 아이의 코를 짜부러뜨린다. 남자의 운명과 성격 형성에 곧고 오똑한 코가 무엇보다 중요하다는 소신을 가진 아버지 월터는 낙담해서, 제대로 된 이름이라도 붙여주겠다고 마음먹는다. 그런데 출산과정에서 시달린 아이가 곧 죽을 것 같이 보이자 서둘러 세례를 하게 한다. 아버지는 고대 이집트 신의 이름이며 중세 신비주의 교리서의 저자 이름인 ‘트리스미지스투스(Trismegistus)’라는 이름을 짓는다. 그러나 하녀가 그 어려운 이름을 목사에게 제대로 전달하지 못해서 결국 월터가 가장 불길하게 생각했던 이름 ‘트리스트럼’으로 명명되고 만다.(Tristram은 슬픔이라는 뜻의 라틴어 tristitia에서 파생된 이름이다.)

트리스트럼의 수난은 그것으로 끝나지 않는다. 어린 시절 요강이 안 보여서 창문 밖으로 소변을 보다가 위층에서 창문틀이 떨어지는 바람에 성기에 상처를 입는 불상사도 겪는다. 나중에는 형이 죽어서 집안의 외아들이 되는데 외아들을 제대로 교육해야 한다는 생각으로 아버지는 그를 위한 교육지침서를 저술한다. 그런데 이 책을 집필하는 3년 반 동안 정작 아들 트리스트럼의 교육은 방치된다.

※다음 회에는 엘리자베스 개스켈의 ‘남과 북’이 소개됩니다.

서지문 고려대 교수·영문학

서지문의 소설 속 인생

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

밑줄 긋기

구독

-

서영아의 100세 카페

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

-

이스라엘, 이란 때렸다… 美 반대에도 보복 강행

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘역사 왜곡’ 日교과서 검정 추가 통과…정부, 주한일본대사 초치

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[서지문의 소설 속 인생]무쇠의 사업가와 여린 숙녀의 대결](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0