《추사는 충남 예산 집 근처에 심어 놓은 백송(白松)을 떠올렸다. 34년 전인 1810년 스물네 살 때, 아버지를 따라 사절단 일행으로 연경(燕京·지금의 베이징)에 갔다 돌아오면서 종자를 가져다 심은 소나무였다. 청나라의 대학자 옹방강(翁方綱), 완원(阮元)과의 만남도 떠올랐다. 외로움을 밀어내고자 서서히 붓을 놀리기 시작했다. 붓놀림은 간결명료했다. 붓을 따라 찬바람이 밀려왔다. 허름한 집이 나타나고 소나무가 하나둘 일어서더니 바람과 당당히 맞섰다. 지난달 29일 기자가 찾아간 제주 서귀포시 대정읍 추사로 35번길 추사 유배지. 그날도 나지막한 초가로 바람이 지나갔다. 추사전시관 공사가 한창이었다. ‘세한도’(1844년)에 나오는 바로 그 집 모양이다. 공사 중이어서 그런지 바람이 더욱 차게 느껴졌다.》

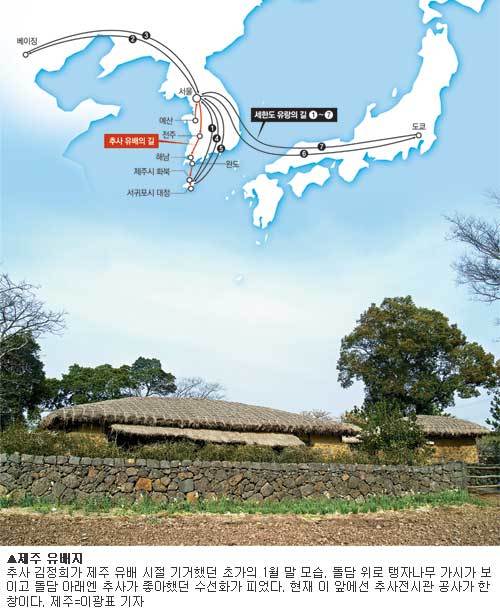

제주 유배의 길

호남 거쳐가며 문인과 교류… 해남 대흥사선 현판 남겨

○ 유배의 길, 시서화의 길

1830년대 조선 땅엔 추사 김정희(1786∼1856)의 바람이 불었다. 그의 시서화(詩書畵)와 학문은 무르익었고 그 문하로 당대 최고의 서화가들이 모였다. ‘추사와 그의 시대’였다. 다시 한 번 사절단이 되어 연행(燕行·연경행)을 기다리고 있던 1840년 8월 하순, 예산 추사의 집에 의금부 관리 금오랑(金吾郞)과 나졸들이 들이닥쳤다. 안동 김씨 세력의 무고로 정치적 사건에 연루된 것이다. 서울로 호송된 추사는 여섯 차례 고문을 당하고 곤장 36대를 맞았다.

한승원 씨는 소설 ‘추사’에서 이삼만의 글씨를 이렇게 표현했다. ‘누에의 머리처럼 앙당그러진 획에는 한이 서려 있는 듯하고 말발굽처럼 뻗어나간 파임에는 밝은 빛이 담겨 있었다.’ 그러나 추사는 걱정이 앞섰다. 속기 가득한 글씨를 좇는 세태 속에서 가난한 시골 향반(鄕班)의 이런 글씨를 누가 보석으로 알아줄 것인가.

추사는 친구 초의선사를 만나기 위해 전남 해남 대흥사에 들렀다. 추사는 서예가 원교 이광사가 쓴 ‘대웅보전(大雄寶殿)’ 현판을 보더니 초의에게 떼어내라고 했다. 힘이 없고, 속기 가득한 글씨라는 것이었다. 그 대신 ‘무량수각(無量壽閣)’ 현판을 써 주었다.

지금 대흥사 대웅보전엔 이광사의 현판이, 바로 옆 요사채인 백설당에는 추사의 현판이 걸려 있다. 두 글씨는 사뭇 다르다. 추사의 글씨엔 거침없는 꿈틀거림이 있다. 유배 가는 길, 이삼만을 만나고 이광사의 글씨를 보면서 추사의 시서화는 더욱 깊어졌다.

부인-벗 잇따라 세상 떠나… 외로움 달래려 붓 들어

○ 바람과 소나무, 세한도가 되다

1840년 9월 말 추사는 완도에서 배를 타고 제주 화북으로 건너갔다. 80리를 더 들어가 서귀포시 대정읍에 도착했다. 바다에서 멀지 않아 늘 바람이 센 곳. 추사는 그곳의 초가 한쪽을 빌려 쓰기로 했다. 주인은 안채를 쓰고 추사는 사랑채에 짐을 풀었다. 금오랑 일행이 집 주위에 탱자나무로 가시울타리를 쳤다. 집 밖을 나가지 못하도록 한 것이다. 유배 가운데 가장 가혹한 위리안치(圍籬安置)였다.

이듬해 절친한 벗 김유근이, 그 다음해엔 부인 예안 이씨가 세상을 떠났다. 찬바람을 타고 외로움이 뼛속 깊이 파고들었다. 제자인 화가 소치 허련과 역관 우선 이상적, 친구인 초의선사가 제주를 찾아왔지만 세상의 인심은 멀어졌다. 오직 책과 만났다. 이상적은 책을 자주 보내주었다. 한낱 유배객을 잊지 않고 중국에서 책을 구해 전해주는 갸륵한 제자.

그 변함없는 마음을 기리고 싶어 1844년 붓을 들었다. 예산의 백송이 생각났고 또 1809∼1810년 연행의 추억이 스쳐갔다. 대학자 옹방강의 서재에서 보았던 시를 되뇌었다. 소동파를 흠모하며 옹방강이 지었다는 시의 한 구절. ‘고목이 된 소나무는 비스듬히 나뭇가지 드리우고 집에 기대어 있네.’ 이 모습을 머리에 그리며 붓을 움직였다. 최근 이 같은 사실을 확인해 세한도 탄생의 뿌리를 규명한 고서연구가 박철상 씨의 설명.

세한도의 시련

일제 패망 직전 日로 반출… 100일만에 극적으로 돌아와

○ 세한도, 또 다른 시련의 길

추사는 세한도 옆에 이렇게 적었다.

“태사공은 ‘권세와 이득을 바라고 만난 사람은 그것이 다하면 교제 또한 성글어진다’고 했다…그대는 어찌하여 겨울에도 시들지 않고 소나무 잣나무처럼 변함이 없는가? 태사공의 말이 틀린 것인가?”

세한도를 전해 받은 이상적은 감격의 눈물을 흘렸다. 그는 이 세한도를 가슴에 품고 연경에 갔다. 추사의 지인들에게 그림을 보여주고 16명에게서 글을 받아 그림 옆에 이어 붙였다. 그것을 유배지의 추사에게 보여주었다.

이상적이 세상을 떠나고 그림은 그의 제자인 역관 김병선에게 넘어갔다. 김병선의 아들 김준학, 휘문고 설립자인 민영휘 등을 거쳐 1930년대 일본인 추사연구가 후지즈카 지카시(藤塚隣)의 손에 들어갔다. 일제의 패망 직전인 1944년 여름, 그는 세한도를 들고 일본으로 돌아갔다.

소식을 전해들은 서예가 겸 컬렉터 손재형은 당장 거금을 들고 도쿄(東京)로 건너갔다. 손재형은 생면부지의 후지즈카를 찾았다. 100일 가까이 매일 머리를 조아린 끝에 결국 그를 감동시켰고 세한도는 그렇게 이 땅에 돌아왔다. 얼마 뒤 후지즈카의 집은 연합군의 폭격으로 파괴됐다. 손재형의 열정이 없었더라면 세한도는 살아남지 못했을 것이다.

추사의 유배길, 그 여정은 혹독했지만 세한도를 낳았다. 세한도의 여정 또한 추사만큼이나 극적이었지만 끝내 살아남아 추사의 정신을 증언하고 있다. 바람이 차가웠던 1월 말 서귀포시 대정읍 추사로 35번길. 추사 유배지 돌담 아래에선 추사가 그렇게도 좋아했다는 수선화가 하나둘 노랗게 피어나고 있었다.

제주·해남·예산=이광표 기자 kplee@donga.com

길 역사를 따라 문화를 따라

이런 구독물도 추천합니다!

-

부동산 빨간펜

구독

-

조은아의 유로노믹스

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

MBC “이스라엘, 미국 본토 공격” 오보…1시간 30분만에 정정

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

KBO, “볼로 들었다고 하자” 이민호 심판과 계약해지…“공정성 훼손”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“안 다쳤다”더니 ‘휘청’…이상 증세 감지한 경찰이 목숨 구해

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[길 역사를 따라 문화를 따라]다산 유배의 길 실학사상을 집대성하다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0