《‘데이팅의 몰락(The Demise of Dating)….’ 얼마 전 뉴욕타임스에 실렸던 한 칼럼 제목이다. 눈길을 끄는 제목 때문이었을까. 그날 이 칼럼은 뉴욕타임스 홈페이지에서 최고의 조회수를 기록했다. 요약한 내용은 다음과 같다. “30세 이하 요즘 미국 젊은이들의 상당수는 미래지향적인 연애, 정서적 교감을 나누는 남녀간의 데이트 대신 ‘훅업(hook up)’을 선호한다. 훅업이란 호감 가는 친구 또는 지인들끼리의 심각하지 않은 애정 표현이나 스킨십을 포함한 가벼운 만남이다. 전문가들은 경제적 불황과 함께 장기적 관계에 대한 두려움 등을 그 요인으로 꼽고 있다.” 그러면서 칼럼은 이 같은 현상이 ‘일시적 유행(fad)’이 아닌 ‘일상적 규범(norm)’이 돼 가고 있는 것 같다고 덧붙였다. 한국은 어떨까. 취재는 그렇게 시작됐다.》

○ 2000년대 ‘동등편리형’: “내가 있고 네가 있는 거야”

200여 일째 만남을 이어오고 있는 김승현 씨(24·여·회사원)와 그의 동갑 남자친구 이강문 씨(회사원)에게는 일명 ‘데이트 통장’이 있다. 이 씨는 20만 원, 김 씨는 10만 원을 각자의 월급날 공동명의인 이 통장에 입금한다. “예산 안에서 짜임새 있게 돈을 쓸 수도 있고 데이트도 계획을 세워 할 수 있어 편리하다”는 것이 김 씨의 설명. 웹 디자이너로 일하는 이한나 씨(28·여)도 6년째 연애 중인 은행원 남자친구와 함께 관리해온 ‘데이트 통장’이 있다. 매달 각자의 사정에 따라 남자친구와 ‘6 대 4’ 비율로 돈을 입금하고 데이트 비용에 써왔다. 이 씨는 “누가 얼마만큼 부담해야 한다는 불필요한 신경전도 줄일 수 있어 좋은 것 같다”고 말했다.

취재에 응한 10여 명의 ‘N세대’(일명 신세대·여기서는 2000년대 대학을 다녔던 또는 다니고 있는 20대의 젊은 커플들이라고 정의해 두자)들은 ‘데이트 통장’뿐만 아니라 ‘데이트메이트(datemate)’라는 개념에도 익숙하다고 했다. 데이트메이트란 연애를 목적으로 하기보다는 데이트라는 행위 자체를 함께 즐기는 상대를 의미한다.

올해 대학 졸업을 앞두고 있는 김민수 씨(23·서울 관악구 신림동)는 “요즘은 ‘데이트의 목적이 연애’라는 명제는 유효하지 않다”고 말한다.

“그렇다면 남자 친구나 여자 친구가 있는 경우는요?”(기자)

“서로가 원하면 만날 수 있는 거 아닌가요? 인터넷 동호회 오프라인 모임 등 다양한 사람들을 만날 수 있는 기회가 많아지고 있고, 취향과 취미가 같은 사람들끼리 함께 모여 즐거운 시간을 보내는 게 나쁜 건 아니니까요.”(김 씨)

그렇다면 요즘 데이트는 사랑 또는 연애와는 상관없는 ‘여가 생활’의 한 유형이라 정의해야 한다는 걸까. 다소 혼란스러워하는 기자에게 김수연 씨(28·여·회사원)는 다음과 같은 해석을 제시했다.

“제 주변 친구나 후배들 중 대학 시절 어학연수든 교환학생이든 단 몇 개월이라도 해외에 나가보지 않은 이들이 없어요. 외국인 이성 친구를 사귀어본 친구들도 상당수고요. 돌아온 후에는 옷 입는 스타일에서부터 가치관까지 자기도 모르는 사이 많은 변화를 겪게 되죠. 대학 이전까지만 해도 당연시했던 남녀의 특정 역할이나 유교적 가치관들이 좀 더 개방적으로 바뀌기도 하고요.”

이 같은 변화에 대해 곽금주 서울대 심리학과 교수는 보다 포괄적인 분석을 제시했다. 곽 교수에 따르면 요즘 N세대들의 상당수는 청년기와 성년기 사이에 낀 일종의 ‘이머징 어덜트후드(emerging adulthood·아직 완전한 성년기가 발현하지 않은 상태)’에 속해 있다. 나이는 이미 20대 후반에서 30대 초반까지 성년이지만 아직 부모로부터의 완벽한 독립을 이루지 못했다. 부모들 또한 이를 방관하거나 부추기는 경우가 상당수다. 연애관 역시 영향을 받을 수밖에 없다.

이어지는 곽 교수의 설명. “요즘 젊은 세대들은 만남의 기간도 짧고 상대에 대한 감정적인 헌신도 기존 세대들에 비해 덜한 편이죠. 자기중심적 실리 위주로 사고한다는 느낌도 자주 받습니다. 그만큼 자신만을 위해 생각하고 투자하는 시간이 더 절실하고 필요하기 때문이기도 하고, 갈수록 치열해지는 경쟁사회에 뛰어들기 전까지의 준비기간이 길어지고 있기 때문이니까요. 그러다 보니 연애나 데이트에 있어서도 미래 지향적이기보다 현재에 충실하려는 성향이 강해지고 있는 거지요.”

○ 1980년대 ‘쉬쉬형’, 90년대 ‘공개형’

“우리야말로 처음으로 드러내놓고 연애할 수 있었던 세대였어.”

1990년대 데이트 문화에 대한 이야기를 듣기 위해 오랜만에 연락한 92학번 선배 배동수 씨(공무원)는 그렇게 말문을 열었다. “캠퍼스 커플(CC)이라고 알려지는 것에 부담이 없어졌던 시기는 1990년대 초반부터였던 것 같아.”

1987년 민주화 이후 대학 캠퍼스 내 ‘이념적 학생운동 문화’는 서서히 줄어들었다. 그 자리에 다양한 캠퍼스 동아리 문화가 자리를 잡기 시작했고, 해외 교환학생과 어학연수 프로그램 등이 생기기 시작하던 것도 바로 이맘때였다.

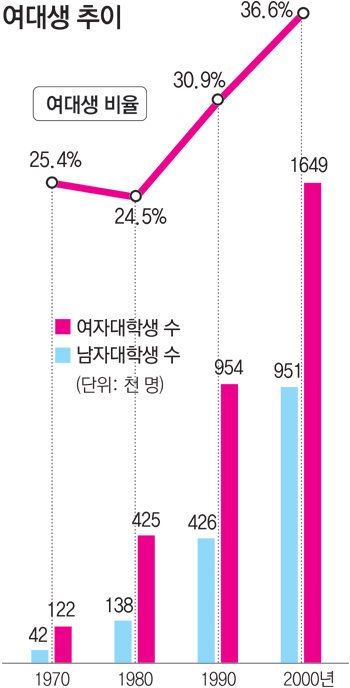

“1980년대 후반까지만 해도 100명 정원에 10명도 되지 않았던 우리 과(정치외교학) 여학생 수가 1990년대 들어서면서 수십 명으로 늘었으니까. 호감이 가는 여자 후배가 들어오면 선배들의 눈치를 보지 않고 연애도 하고 과내 CC도 얼마든지 가능해진 때였거든.(웃음)”

그렇다면 1980년대 초반은?

85학번 선배 김철민 씨(회사원)의 증언이다. “손을 잡고 캠퍼스를 누비는 건 보통 강심장이 아니면 힘들었지. 학교 내에 차를 가져오는 학생은 소문이 날 정도였고. 그래서 잔잔한 낭만이 없어진 요즘 세대들을 보면 좀 연민이 느껴지기도 하고, 한편으로는 부럽기도 해.”

취재 도중 만난 상당수의 386세대들은 자신들의 대학생활이 남달랐다는 점을 강조했다.

“진지하게 삶에 대해 고민해 볼 수 있었던, 영어 점수에 목매기보다는 시대적 담론을 고민하고 사회과학 서적을 정독해 보던 시대이기도 했다”고 자부하는 목소리도 있었다. 그러나 불안정한 당시 정치 상황과 이에 저항했던 ‘민주화 운동’, 사명감을 느꼈던 대학가에서 ‘데이트’란 단어는 생소했고 연애는 일종의 ‘사치’일 수밖에 없었다.

○ 에필로그

2009년 7월. 대학가에서는 ‘연애 트레이닝’ 과목이 인기라고 한다. 서울대 대학생활문화원은 올 초 처음 개설한 ‘연애 코칭 프로그램’에 대한 호응이 높아지자 최근 저녁반을 추가로 운영 중이다. 연세대, 이화여대 또한 ‘화성남 금성녀’, ‘행복하게 연애하기’ 등의 워크숍 및 특강 등을 통해 건강한 이성교제법을 강의한다. 단순한 연애 노하우가 아닌 올바른 의사소통 방법 등 건강한 ‘남녀 관계와 역할론’에 중심을 둔다.

서울대 대학생활문화원의 김지은 전문위원은 “아직까지도 우리 사회는 가부장적인 분위기 속에서 자라나 건강한 남녀 관계에 대해 부모로부터 많은 것을 배우지 못한 젊은이들이 상당수”라고 말한다. 연애 관련 강좌 등이 생겨나는 것은 그에 대한 반작용이기도 하지만 그만큼 우리 사회가 성숙해 가고 있다는 방증이기도 하다는 것. 김 위원은 “1990년대까지만 해도 이성 간 어떤 문제가 터졌을 때서야 상담에 들어가는 ‘문제 중심’이었다면 요즘은 좀 더 건강한 이성 관계를 모색하는 보통 사람들을 위한 상담으로 패턴이 변화되고 있다”고 진단했다.

*이 기사에 등장하는 일부 취재원의 이름은 가명입니다.

김정안 기자 credo@donga.com

※이 기사 취재에는 본보 대학생 인턴기자 이한샘 씨(인하대 국제통상학)가 참여했습니다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“위화감 느낄까 봐…”임영웅이 팬들 걱정에 광고주에 내건 조건 ‘감동’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

정부 “국민연금 ‘더 내고 더 받는’ 개혁안 반대”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

바이든, 안보지원법·틱톡매각법 서명…“우크라에 무기 즉각 전달”

- 좋아요 개

- 코멘트 개