《지금의 여의도공원은 여의도광장이 있던 곳이다. 그 이전에는 5·16광장이라 했다. 이곳이 광복 이후 한국 사회에서 번듯한 이름을 내걸고 등장한 첫 광장일 것이다. 흥미로운 점은 무려 4만 m²에 이르는 땅을 아스팔트로 덮었다는 것이었다. 대한민국 국민이 처음 마주한 현대적 광장의 모습은 그랬다. 좁은 골목 막힌 시야만 경험하던 나는 그 평평하고 광활한 아스팔트가 정말 신기했다. 지평선이 보일 정도였던 것으로 기억한다.》

열린 공간을 소망했던 최인훈의 소설 ‘광장’이 발표된 해는 1960년이다. 5·16광장은 1971년에 만들어졌다. 공사 기간은 7개월. 아스팔트라는 재료는 당시에는 근대를 상징하는 첨단 소재였다. 그늘 하나 없는 이 순수 아스팔트 공간은 어떤 숭고함마저 느끼게 만드는 낯선 공간이었다. 하지만 그 한가운데 서 있기보다 최인훈의 소설처럼 어쩐지 ‘밀실(방)로 숨어야겠다’는 생각을 갖게 했다.

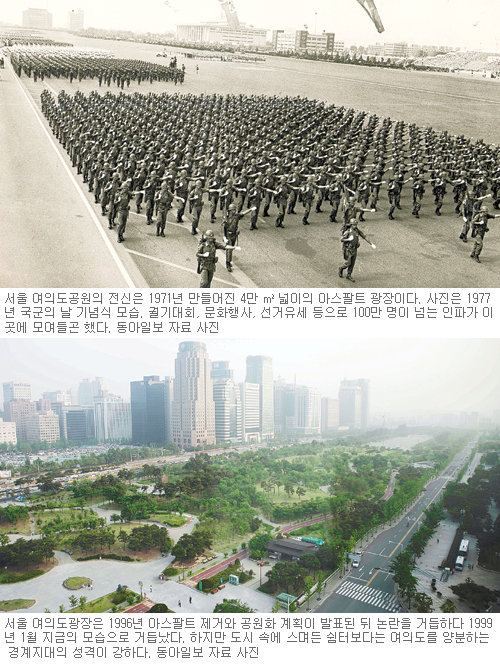

어마어마한 행사들이 이곳에서 벌어졌다. 빌리 그레이엄 목사가 전도 대회를 열었을 때는 100만 명에 이르는 인파가 운집했다고 한다. 각종 궐기대회가 열렸으며, 국군의 날에는 군인 사열과 함께 수만 명 인파가 태극기를 흔드는 장관이 펼쳐졌다. 특히 기억에 남는 것은 ‘국풍81’이라는 거대 문화행사다. 이용이라는 가수가 국풍81 대학가요제에 바람처럼 등장해 ‘바람이려오’를 불러 대상을 받았다. 1983년 이산가족 찾기 행사는 78%라는 놀라운 시청률을 올리며 이 땅을 눈물바다로 만들고 분단의 아픔을 전 세계에 알렸다. 생각해 보면 이 광장은 거대한 집단문화를 경직되게 조성하는 장소인 동시에 억압된 집단무의식을 분출하는 장소이기도 했다. 다시 말하면 이곳은 ‘일상의 생활공간’이 아니었다.

원래 여의도는 국회의사당을 정점으로 한 동서 축을 중심으로 개발되고 있었다. 그런데 갑작스럽게 5·16광장이 남북 방향으로 조성돼 여의도를 두 조각으로 단절하고 기존의 개발 흐름을 어긋나게 만든 것이다. 그러다 보니 국회의사당은 섬의 가장자리로 밀려난 모양새가 됐고, 여의도는 서울의 구심이 아닌 한강을 건너기 위해 스쳐 지나가는 장소처럼 돼버렸다.

김영삼 정부가 들어서면서 여의도광장 아스팔트는 여의도공원의 녹지로 바뀌었다. 이 거대한 공원을 조성하는 공사도 1년 남짓한 시간밖에 안 걸렸던 것으로 기억한다. 미국 뉴욕 센트럴파크를 모델로 한다는 이야기가 많았지만 이곳은 센트럴파크와 같은 상징성과 기능을 갖추지 못했다. 도시 사람들의 생활과 격리된 채 외따로 떨어져 버렸기 때문이다. 이 공원에는 녹지만 있고 생활이 없다. 한강 둔치는 수십 번 가봤어도 여의도공원은 가보지 못했다는 이가 적잖다. 어린 시절 아스팔트 위에서 자전거를 타고 노닐던 광장의 기억은 있는데 공원이 조성된 뒤의 기억은 희미하다. 2002년 월드컵 때는 예전의 광장이 그립기도 했다. 아마 서울 시민 대부분을 그 광장에 담아낼 수 있었을 것이다.

2002년 월드컵을 계기로 한국 사회에서 광장에 대한 공포는 사라진 듯하다. 여의도공원은 좋았건 싫었건 그 광장에서 벌어졌던 근대의 기억을 사라지게 만들었다. 하지만 공원으로서의 상징성과 역할이 미미해 그저 ‘망각의 기능’만을 제공한 것 같다. 공원을 조성하겠다는 목적의식보다 ‘기억을 지워버리겠다’는 의지가 앞섰던 것은 아닐까. 도시는 생활을 담아내고 시간을 기억하는 공간이어야 한다. 도시는 그 자체로 시민 모두가 공유하는 삶의 교과서이자 소통의 기반이기 때문이다.

김광수·이화여대 건축학과 교수

※ 4회는 장윤규 운생동건축 대표의 ‘서울 강남 코엑스몰 이야기’입니다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![본사도 점주도 원치 않는 가맹사업법 개정안[오늘과 내일/김창덕]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124642188.1.thumb.jpg)

[오늘과 내일/김창덕]본사도 점주도 원치 않는 가맹사업법 개정안

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“아이돌 이미지 표절”vs“저작권 있나”… ‘뉴진스 맘’이 불붙인 논쟁

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

덕성여대, 독문-불문과 폐지… 인문학 소멸위기

- 좋아요 개

- 코멘트 개