최근 벤처기업 수가 1만 개를 다시 돌파하고 매출도 크게 증가하는 등 10년 동안 양적 성장을 이뤘다는 평가가 나온다. 하지만 요란스러운 겉모습과 달리 실속이 없어 ‘외화내빈(外華內貧)’이라는 비판도 적지 않다.

정부는 올해 말까지 한시법으로 제정된 벤처 특별법을 2017년까지 10년 연장했다. 제2의 벤처신화를 위한 토양이 재구축됐지만, 기술 개발과 경영 내실화 등 벤처업계의 노력도 필요하다는 지적이 나온다.

올해 6월 13일 서울 강남구 삼성동 그랜드인터컨티넨탈호텔에서 열린 ‘벤처 1000억 원 클럽’ 행사에 모인 벤처 기업인은 모두가 상기된 표정이었다.

이 행사는 연 매출 1000억 원 이상(지난해 매출액 기준)을 올린 벤처기업 수가 1000억 원 클럽이 결성된 2005년 이후 처음으로 100개를 돌파한 것을 기념하기 위한 자리였다.

지난해 매출액이 1000억 원 이상인 벤처기업은 모두 102개로 전년의 80개보다 27.5% 늘었다.

전체 벤처기업 수도 올해 7월 말 현재 1만3156개에 이르러 벤처 붐이 최고조에 달했던 2001년 말 1만1329개를 넘어섰다. 2003년 7702개로 추락했다가 다시 1만 개를 돌파한 것이다.

백종진 벤처기업협회장은 “지난 수년 동안 ‘옥석 가리기’를 통해 살아남은 벤처기업들이 기술력을 바탕으로 경영 내실화를 꾀하며 두각을 나타내고 있다”고 말했다.

양적으로는 ‘제2의 벤처 전성기’, ‘제2의 벤처 르네상스’가 다시 열렸다는 평가가 일각에서 나온다.

하지만 벤처캐피털 스틱아이티투자의 도용환 사장은 “기술력 있는 기업이 줄고 있고, 그나마 중국 기업에 잠식당하고 있다”며 벤처 르네상스라는 일부 평가에 경계하는 모습을 보였다.

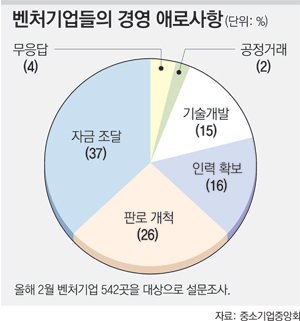

실제 현장의 벤처기업인들은 ‘돈과 사람에 울고 있다’고 하소연했다.

전자부품업체 A 사장은 본격적인 투자를 위해 기술신용보증기금 등에서 보증을 받은 후 은행을 찾았지만 정작 창구에서는 인적, 물적 담보를 요구했다고 털어놨다.

창업투자사의 문을 두드렸지만 ‘○○년까지 코스닥 상장(上場)에 실패하면 원금을 보장하라’, ‘코스닥 상장 후 주가가 일정 수준이 안 되면 약속한 가격에 주식을 되사라’는 등의 이면계약을 요구했다.

한 벤처기업인은 “코스닥 상장에 성공해도 주가 관리에만 신경을 쓰는 벤처 기업인이 적지 않다”고 귀띔했다.

이처럼 자금난에 시달리다 보니 고급 인력을 유치하기도 힘들다.

대학생 때부터 벤처기업에 뛰어든 아리랑멀티미디어 김상조 사장은 “전 직원이 라면 먹고 밤새워 일해 ‘대박’을 터뜨리던 시대는 다시 오지 않을 것”이라고 말했다.

뉴로테크파마 최상덕(전 코스닥 CEO포럼 회장) 사장은 “투자도 끌어들이고 업계의 글로벌 경쟁력도 강화하기 위해서는 M&A 시장을 활성화하는 대책이 시급하다”고 지적했다.

M&A 활성화를 통해 자금의 물꼬를 터 주면 ‘투자→기업 성장→M&A를 통한 단기간 자금 회수→투자’의 선순환 구조를 촉진시키는 한편 동종 기업들이 규모의 경제를 만들어 시너지 효과를 낼 수 있다는 설명이다.

정부의 벤처 정책이 바뀌어야 한다는 목소리도 높다. 과거 벤처지원금이 ‘눈먼 돈’ 식으로 뿌려진 사례가 많았다는 것이다.

의료장비 벤처업체인 오스템임플란트 최규옥 사장은 “이제는 연구자금 지원대상 선정 기준도 높이고 심사도 엄격히 해 선택과 집중을 할 필요가 있다”고 말했다.

조은아 기자 achim@donga.com

김용석 기자 nex@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

운 없는 ‘수배자’ 도로 한복판서 차 멈춰…밀어준 경찰에 덜미

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“엄마 못봤나요”…경찰로 착각해 달려온 아이에게 美배우가 한 일

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

檢, ‘신림동 흉기 난동’ 조선에 항소심도 사형 구형

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0