22일 서울 송파구 잠실동에 있는 한 액화석유가스(LPG) 충전소. 주유원 김모(50) 씨는 손님들에게서 받은 1만 원짜리와 1000원짜리 구권을 계산대의 서랍 안에 따로 모으고 있었다.

그는 “잔돈을 거슬러줄 때 손님들이 구권은 아예 안 받으려 한다”며 “그래서 매일 50만 원 정도의 구권이 들어오면 직접 은행에 가서 교환한다”고 말했다.

서울 중구 소공동에서 음식점을 운영하는 문정자(47) 씨는 “여러 종류의 구권과 신권을 섞어서 계산하다 보면 헷갈려 한창 바쁠 때는 짜증이 난다”고 했다.

구권과 신권을 혼용하는 기간이 길어지면서 시민들이 일상 경제활동에서 겪는 불편이 커지고 있다.

“빨리 구권을 교체하라”는 목소리가 높지만 시중은행들은 비용 부담 등을 이유로 구권 회수에 적극적으로 나서지 않고 있다.

○ 1만 원 - 1000원권 회수 더뎌

한국은행은 지난해 5000원권에 이어 올해 1월부터 새 1만 원권과 1000원권을 발행해 시중에 유통시켰다.

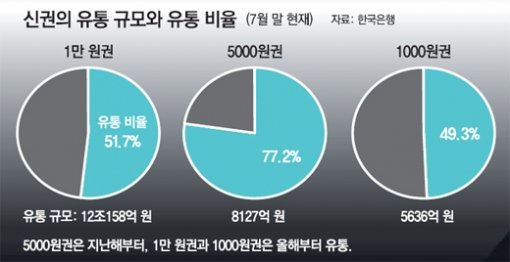

7월 말 현재 새 지폐의 유통 규모는 1000원권과 5000원권, 1만 원권을 합해 13조3921억 원. 유통 비율은 52.4%여서 시중에서 사용되는 지폐 2장 중 1장은 구권인 셈이다.

지난해 나온 5000원권은 구권이 77.2% 회수됐지만 1만 원권과 1000원권은 각각 51.7%와 49.3%로 회수가 더딘 편이다.

구권이 좀처럼 줄지 않는 가장 큰 이유는 은행들이 신권 보급의 필요성을 그다지 느끼지 않기 때문이다.

한은은 시중은행에 구권 회수를 요청하고 구권이 입금되는 대로 파쇄하고 있지만 시중은행들은 구권을 신권으로 바꿔 가는 데 시큰둥한 반응을 보이고 있다.

국민은행 관계자는 “창구로 구권이 들어올 때마다 일일이 한국은행에 가서 교체하는 게 번거롭고 지폐 수송비용도 만만치 않다”고 말했다.

○ 현금인출기에 여전히 구권

사정이 이렇다 보니 고객들이 이용하는 현금자동입출금기(ATM)에서는 여전히 구권이 쏟아져 나온다.

신한은행 관계자는 “과거에는 입금기와 출금기가 분류됐지만 ATM은 입출금 작업을 동시에 하기 때문에 기계 안에 넣어둔 신권이 다 떨어지면 자동적으로 고객들이 입금한 구권을 지급하게 된다”고 설명했다.

ATM 1대에 대개 4000만∼5000만 원의 신권을 넣어두는데 이 돈이 모두 빠져나가면 그날 ATM기에 새로 들어온 구권이 인출된다는 것이다.

한은 측은 “구권을 모두 회수하는 데는 시간이 필요하다”고 밝혔다.

정남석 한은 발권기획팀장은 “일본에서는 2004년 11월에 1만 엔짜리와 5000엔, 1000엔짜리 신권이 발행됐는데 7개월이 지난 시점의 신권 유통비율은 51.4%로 현재의 한국과 비슷했다”고 말했다.

하지만 전문가와 시민들 사이에서는 “언젠가는 구권이 사라지겠지만 신구 지폐 혼용에 따른 경제 주체들의 불편을 생각한다면 시중은행들이 고객 서비스 차원에서라도 구권 회수를 서둘러야 한다”는 목소리가 갈수록 높아지고 있다.

김상수 기자 ssoo@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘역사 왜곡’ 日교과서 검정 추가 통과…정부, 주한일본대사 초치

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

기술주 투매 현상 발생, 美증시 정점 찍었나

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![이스라엘-이란 ‘확전 피하며 큰 타격 줄 병법 찾기’ 전쟁 [동아시론/장지향]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124569583.1.thumb.jpg)

[동아시론/장지향]이스라엘-이란 ‘확전 피하며 큰 타격 줄 병법 찾기’ 전쟁

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0