“20년간 어류 연구로 한 우물만 파면서 세계적인 성과를 냈는데도 국내에선 다른 분야보다 항상 낮은 평가를 받습니다. ‘과학논문인용색인(SCI·Science Citation Index)’ 때문이죠.” 군산대 해양생명과학부 최윤 교수의 전공은 어류분류학.

이 분야에서는 보통 신종(新種) 어류를 발견해야 SCI 학술지에 논문을 낼 수 있다. SCI는 미국 학술정보회사 톰슨사이언티픽이 선정한 우수 과학학술지 데이터베이스. SCI에 등재된 학술지에 논문을 얼마나 많이 냈느냐가 현재 국내 과학자의 연구업적을 평가하는 데 중요한 기준이다.

최 교수는 20년 연구 끝에 신종 어류 3종을 발견해 SCI 논문을 3편 발표했다. 사실 신종을 하나 발견하는 것도 몇 년에 한 번 있을까 말까할 정도로 드문 일이다. 그러나 대학에선 SCI 논문 수를 위주로 연구실적을 평가하니 좋은 점수를 받기 어렵다. 공학자, 물리학자, 수학자, 환경학자 사이에서도 이런 평가방식이 불공정하다는 주장이 잇따르고 있다.

○ 인용지수 평가의 함정

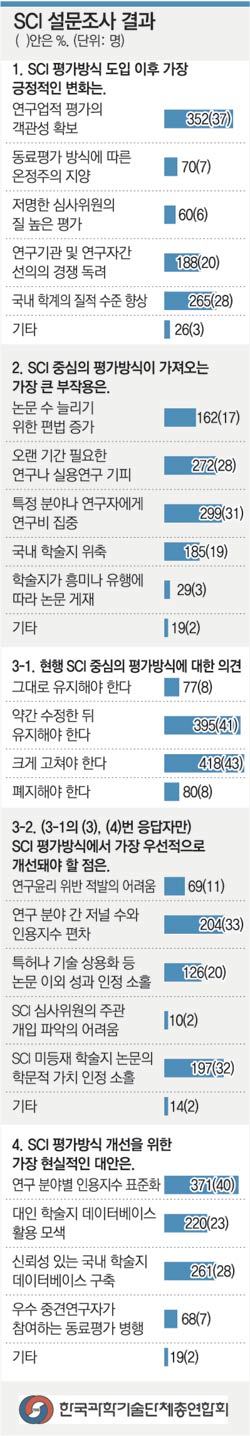

본보는 한국과학기술단체총연합회와 공동으로 지난달 18∼21일 SCI 위주의 연구업적 평가방식에 대한 설문조사를 실시했다. 설문에 응한 과학자 1019명 중 813명(84%)이 “개선이 필요하다”, 80명(8%)이 “폐지해야 한다”고 답했다.

한 해에 논문을 수십 편 내는 과학자가 있는가 하면 한두 편밖에 내지 못하는 경우도 있다. 첨단 분자생물학에선 몇 개월간의 실험으로도 논문을 쓴다. 워낙 변화가 빠르니 서둘러 논문을 발표해 앞서가야 할 필요도 있다. 반면 십수 년 연구한 이론으로 논문 한 편을 완성하는 수학자나 물리학자도 있다. 한국건설기술연구원 김승 박사는 “수자원과학에서는 논문 한 편 쓰는 데 3년 이상 걸리는 게 보통”이라고 말했다.

이화여대 환경공학과 이상돈 교수는 새가 곤충을 잡아먹을 때 보이는 행동패턴을 2년 넘게 끈질기게 관찰해 ‘행동생태학’에 논문으로 발표했다. 이 교수는 “동물생태학 분야의 SCI 학술지 114종 가운데 5위인데도 IF가 2.9”라며 “환경이나 생태 분야 학술지는 대부분 IF가 3을 넘지 않는다”고 말했다. 상대적으로 논문 집필이 오래 걸리고 연구 인력이 적기 때문에 인용 횟수도 적어 IF가 낮을 수밖에 없다는 것.

분자생물학이나 의학 분야 상위 학술지의 IF는 20∼50. IF가 높은 논문이 많을수록 신규임용이나 승진, 연구비를 받는 데 유리하다. 설문조사 전체 응답자 중 299명(31%)이 SCI의 가장 큰 부작용으로 특정 분야나 특정 연구자에게 연구비가 집중되는 현상을 꼽았다.

○ 실용연구 기피와 국내 학술지 위축 우려

설문조사에서 두 번째(272명·28%)로 꼽힌 SCI의 부작용은 실용연구 기피. 서울대 생명과학부 김선영 교수는 “정부의 과학기술정책 목표가 미래 성장동력 창출인데 기초연구 위주인 논문 실적에 치중해 업적을 평가하고 있다”며 “논문 100편이 나와도 제품화와는 다른 문제”라고 지적했다.

이화여대 물리학과 박일흥 교수는 “특성이 엄연히 다른데도 모든 분야를 같은 잣대로 평가하고 있다”며 “학회활동이나 특허, 장기적 성과 등을 다양하게 반영해야 한다”고 말했다.

현재 SCI에 등재된 국내 학술지는 30여 종. 나머지 수천 종은 모두 외국 학술지다. 결국 우수 논문을 외국에 보내다 보니 국내 학술활동이 위축되는 결과를 낳게 된다. 대구가톨릭대 의대 예방의학교실 박순우 교수는 “환경오염 등 국내 사회문제 관련 연구가 정책에 반영되려면 외국보다 국내 학술지에 실리는 게 더 시의적절하고 파급효과가 크다”고 말했다.

임소형 동아사이언스 기자 sohyung@donga.com

■ ‘논문 수 늘리기’ 행태 줄이려면…

일부 과학자가 과학논문인용색인 학술지 게재 논문 수를 늘리기 위해 중복 투고, 데이터 조작, 논문 쪼개기, 저자 끼워 넣기 등 부적절한 방법을 동원하는 것으로 드러났다.

국내 S대와 H대에 근무하는 전기전자 분야의 두 교수는 최근 같은 분야 권위자인 K대 교수의 논문 두 편을 비교해 보고 “의도적인 중복 투고”라고 지적했다. 두 교수는 “한 논문의 사진을 다음 논문에 그대로 사용했고 분석 결과를 조금 다르게 표현했다”며 “서론과 실험방법도 거의 같다”고 설명했다.

S대의 한 대학원생은 최근 지도교수에게서 가설에 맞게 데이터를 끼워 맞춰 논문을 내라는 압력을 받았다. SCI 논문 실적을 인정받아 대학에 임용돼 그 ‘위력’을 실감한 교수는 논문을 더 내기 위해 부당한 요구를 한 것. 학생은 결국 연구실을 그만뒀다.

Y대의 K 교수는 “비슷한 연구를 실험 방법이나 조건만 약간씩 바꿔 짧은 논문을 여러 편 내는 방식으로 논문 수를 늘리는 경우도 봤다”고 털어놓았다.

H대 한 교수는 연구에 참여하지 않은 S대의 동료 교수를 논문의 공동저자로 끼워 넣었다. S대학이 H대학보다 SCI 논문 한 편당 인센티브를 더 많이 주기 때문이다.

I대의 한 교수는 “학과장이나 주임교수, 원로교수는 연구에 기여하지 않아도 저자로 넣어주는 관행도 있다”고 귀띔했다. ‘윗분’의 SCI 실적을 올려주기 위해서다. 설문에 응한 한 교수는 “교수들 사이에서 ‘우린 SCI 노예’라는 자조 섞인 말이 나올 정도”라고 한숨지었다.

설문에 응답한 많은 과학자는 평가방식에서 SCI의 비중이 과도한 게 문제라고 지적했다. 대구대 문헌정보학과 윤희윤 교수팀의 연구에 따르면 최근 국내 대학의 연구업적 평가에서 SCI가 국내 학술지보다 비중이 2배 이상 높게 나타났다.

임소형 동아사이언스 기자 sohyung@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

한강 위에서 먹고 자고 일한다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

내년 공무원연금에 국가보전금 10조 ‘역대 최대’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

대법 “일용노동자 월 근로일수 20일”…21년 만에 바뀐 판단

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0