이에 유수 상류로 간 조참은 그날 밤 몰래 가져간 1만여 개 흙자루로 둑을 쌓아 유수를 끊었다. 용저와 한신의 대군이 마주 보고 있는 곳으로부터 20리쯤 올라간 상가밀(上假密) 부근 골짜기 사이였다. 정월이라고는 하지만 때 이른 장마로 불어 있던 유수는 밤새 물길이 막혀 너비도 깊이도 반으로 줄어들었다.

날이 밝자 한신은 다시 관영을 불러 말했다.

“내가 본부 인마를 이끌고 나아가 용저와 싸울 테니, 장군은 낭중(郎中) 기병들과 군사 1만을 거느리고 진채에 머물러 계시오. 우리가 쫓기더라도 가만히 숨어서 보고 있다가, 우리를 뒤쫓는 용저의 대군이 유수를 반쯤 건넜을 때 강물이 불어나 그 뒤를 끊으면 그때 일시에 달려나와 적을 치도록 하시오. 오래잖아 우승상의 군사들도 합세할 것이니 반드시 유수 서쪽에서 용저를 잡아야 하오.”

그리고 자신은 본진의 부장들을 불러들여 그날 싸울 계책을 가만히 일러 준 뒤, 본부 인마 3만을 모두 이끌고 물이 깊지 않은 유수를 건넜다.

한 식경도 안 돼 초나라 진채 앞에 이른 한신이 소리 높여 용저를 불렀다. 그러잖아도 근질근질한 주먹을 참고 기다리던 용저가 한달음에 문기(門旗) 앞으로 달려나왔다. 한신이 그답지 않게 큰 칼을 빼 들고 앞장서 싸움을 걸었다.

“나는 한(漢) 대장군 한신이다. 용저는 어디 있느냐? 애꿎은 군사들은 다치게 하지 말고 나와 단둘이서 자웅을 가려 보자!”

사납고 날래기로 이름난 용저였지만 그때는 이미 초나라의 상장군으로서 창칼을 들고 대군의 앞장을 서는 일은 드물었다. 그러나 한신이 그렇게 소리치자 참지 못했다. 곧 길이 열 자나 되는 철창을 들고 박차로 말 배를 차며 소리쳤다.

“이놈, 네 감히 나를 찾느냐? 그럼 어디 이 창을 한번 받아 보아라!”

그러면서 갈기를 휘날리는 백마 위에 앉아 있는 용저에게는 과연 초나라에서 으뜸가는 맹장의 풍모가 있었다. 한신도 지지 않고 큰 칼을 휘두르며 기세 좋게 말을 달려 나갔다. 하지만 볼 만한 것은 처음 달려나갈 때의 기세뿐이었다.

“이놈!”

“어딜!”

그렇게 겨우 한 차례 창칼이 부딪는가 싶더니, 그 맹렬한 충격에 팔이라도 빠졌는지 한신이 큰 칼을 끌며 말머리를 돌려 달아나기 시작했다. 미리 짜고 달려나간 듯 젊은 부장(部將) 하나가 때맞춰 달려나가 뒤를 막아 주지 않았더라면 등에 용저의 한 창을 받을 뻔했다.

용저가 새로 나온 젊은 적장과 맞붙는 것을 보고 초나라 진중에서도 한 젊은 장수가 뛰쳐나왔다. 그러자 한군 쪽에서도 한 장수가 달려나가 잠시 싸움은 장수들의 패싸움처럼 되었다. 하지만 이미 한신 때문에 한군의 기세가 꺾여 팽팽한 균형은 오래가지 못했다.

글 이문열.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

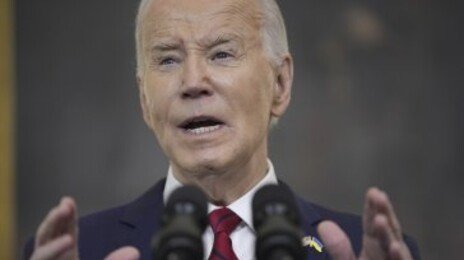

바이든, 안보지원법·틱톡매각법 서명…“우크라에 무기 즉각 전달”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이재명 “권리당원 2배로 늘려야”… 당원도 친명 중심 재편 의지

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

정진석 “대통령 비서, 정치하는 사람 아니다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七.烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0