○외면 받는 수출 지원기관

아프리카에 가발 원사(原絲)를 수출하는 A업체의 정모 상무는 최근 해외무역관 홈페이지에 들어가 보고는 혀를 찼다. 2∼3년 전에 만든 보고서가 최신 정보라며 버젓이 올라와 있었기 때문.

정 상무는 “한국을 대표하는 수출 지원기관의 정보 수준이 이 정도”라며 허탈해했다. 기업인들의 이 같은 불신은 수출 지원기관에 대한 외면으로 이어지고 있다.

|

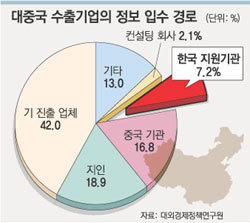

대외경제정책연구원(KIEP)이 지난해 말 중국에 투자한 기업들을 대상으로 한 설문조사에 따르면 기업들은 투자 정보를 얻기 위해 △이미 진출한 업체(42%) △아는 사람(18.9%) △중국 기관(16.8%) △국내 수출 지원기관(7.2%) 순으로 의존하고 있다.

10년 전만 해도 주요 정보 창구였던 지원기관들이 이제는 중국 기관보다도 못한 셈.

○지원기관 업무 중복

기업들의 의존도가 꼴찌 수준으로 떨어진 것은 지원기관들이 기업의 눈높이에 맞춰 변신하는 데 실패했기 때문이다.

기업이 관심을 갖는 지역이 과거 구미(歐美) 중심에서 아프리카, 러시아, 중동 등으로 확대되고 한 국가 내에서도 지역적으로 세분화되고 있지만 지원기관의 정보는 ‘구미와 대도시 중심’이라는 한계를 뛰어넘지 못하고 있는 것.

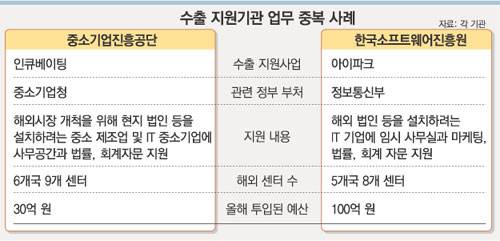

중소기업진흥공단의 인큐베이팅 사업과 한국소프트웨어진흥원의 아이파크 사업처럼 비슷한 사업이 부처별로 중복 추진되는 것도 문제다.

두 사업은 모두 해외에 지사 또는 법인을 설립하기 위해 파견된 업체 직원에게 시장 상황이나 바이어 등 판로 개척에 관한 정보를 제공하고 사무실 임대, 마케팅과 법률 서비스 등을 지원해 준다.

아이파크 사업이 정보기술(IT) 벤처기업으로 특화됐다고 하지만 중진공의 인큐베이팅 사업 역시 IT 기업을 지원한다. 지원 대상이나 내용 모두 대동소이한 셈이다. 두 사업에는 올 한 해에만 각각 100억 원과 30억 원의 예산이 투입됐다.

○수출 지원기관 전문화 필요

통상 전문가들은 수출 지원기관의 정보 수준과 서비스 품질을 높이기 위해 지원기관의 기능 차별화와 전문화가 시급하다고 지적했다.

경상대 최근배(국제통상학) 교수는 “서비스 중복을 막으려면 지원기관 간에 명확한 업무 구분이 이뤄져야 한다”면서 “대한상공회의소나 한국무역협회 등 민간기관에 넘길 것은 넘기고 중복 사업은 과감히 조정해야 한다”고 말했다.

KIEP 지만수 중국팀장은 “이미 해외에 진출해 있는 기업도 많기 때문에 신규 진출을 위한 정보와 함께 기업들이 성공적으로 정착하는 데 도움이 되는 정보를 제공하는 것이 중요해졌다”고 지적했다.

김창원 기자 changkim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

서울서 건물 지을때 공원 등 만들면 용적률 120% 추가

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

아들 구하려고 3억 빌렸는데…모성애 악용한 ‘피싱 자작극’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

1천원 당첨된 줄 알고 넘겼는데…자세히 보니 1등

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0