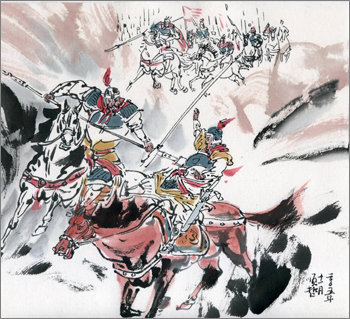

처음 양편 기마대가 엉길 때만 해도 기세는 어느 쪽도 장담할 수 없는 백중(伯仲)으로 보였다. 하지만 한나라 기마대는 관영이 몸소 앞장서고 있는 데 비해, 제나라 기마대는 전횡이 아닌 다른 장수가 앞장서고 있었다. 제나라의 실권을 가진 재상으로서의 3년이 전횡에게서 몸소 창칼을 잡고 단병전(短兵戰)에 앞장설 수 있는 야성(野性)을 지워 버린 탓이었다.

관영이 불같은 기세로 치고 들어 앞선 적장을 베어 넘기자 그게 바로 승패의 갈림길이 되었다. 다른 한나라 기장들도 저마다 용맹을 뽐내며 베고 찌르니 제나라 기마대는 이내 흔들리기 시작했다. 그걸 본 전횡이 성급하게 보졸을 밀어내고, 한나라 보졸들도 마주쳐 나왔다.

거기서 다시 한번 싸움은 승패를 가늠할 수 없는 난전으로 바뀌는가 싶었으나 오래가지는 못했다. 제나라 군사들은 어쨌든 도성을 빼앗기고 도망쳐와 태반이 패잔(敗殘)의 상처를 입은 자들이었다. 이미 꺾여 있는 기세에다 기마대의 싸움에서 기선까지 제압당하자 오래 버텨 내지 못했다.

먼저 관영에게 대장을 잃은 기마대가 무너져 내렸다. 관영의 기마대와 맞붙은 지 한 식경도 안 돼 달아날 수 있는 자는 말머리를 돌려 달아나고, 그게 뜻 같지 못한 자들은 말에서 뛰어내리며 창칼을 내던졌다. 나중에 헤아려 보니 관영이 목을 벤 대장 말고도 사로잡은 제나라 기장(騎將)만 네 명이나 되었다.

기마대가 그렇게 무너지자 보졸은 더 말할 나위도 없었다. 저희 기마대의 말꼬리에 매달리듯 뒤를 돌아 달아나기 시작했다. 그제야 전횡이 몸소 칼을 빼들고 물러나는 자를 베며 전세를 돌려보려 했으나 이미 때는 늦어 있었다.

“모두 물러나라. 성안으로 돌아가자!”

마침내 가망 없음을 안 전횡이 그렇게 소리치며 군사를 거두어 성안으로 돌아가려 했다. 하지만 양군이 한 덩어리가 되다시피 엉겨 있어 그마저도 뜻대로 되지 않았다. 성안으로 들어간다 해도 미처 성문을 닫을 틈이 없다고 본 전횡은 박양성을 버려두고 멀지 않은 영하(영下)로 달아났다.

“뒤쫓지 마라. 먼저 박양성부터 거두어라.”

관영이 징을 쳐 전횡을 뒤쫓으려는 군사를 불러들인 뒤에 박양성을 치게 했다. 문루 위에서 싸움을 구경하다가 저희 편이 형편없이 져 쫓겨가는 꼴을 보고 얼이 빠져 있던 성안 군민들은 제대로 싸워보지도 않고 성문을 열었다. 성안으로 들어가 항복한 군민을 안돈시킨 관영은 전횡이 간 곳부터 알아보았다.

“전횡은 영하로 갔습니다. 지금은 그 성안에서 패군을 수습하여 정비하고 있다고 합니다.”

오래잖아 탐마가 돌아와 관영에게 그렇게 알렸다. 마음 같아서는 바로 군사를 내어 영하로 달려가고 싶었으나 관영도 그럴 형편이 못 되었다. 싸움에는 이겼지만 군사들이 뜻밖으로 많이 죽고 다친 데다 아래위 할 것 없이 모두가 너무 지쳐 있었다.

글 이문열

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

신라호텔 망고빙수 10만원 넘는다…작년보다 4.1% 올라

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

박영선 총리 하마평에…민주 “제2의 최순실 밝혀라” “야당 분열공작”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

충남 서천 한 자동차공업사서 불…건물 3동 태워

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七. 烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0