역양의 옥연이 질린 얼굴로 명을 받고 물러나자 한왕은 다시 왕궁 안의 근시들을 돌아보며 호기롭게 말했다.

“너희들은 이제부터 크게 잔치를 마련하고 성안의 모든 부로(父老)들을 불러 모으라. 과인은 그들에게 술과 고기를 내려 전란의 시대를 사는 그들의 괴로움과 고달픔을 위로하리라.”

그 역시도 몰리는 싸움을 하다가 크게 다쳐 하마터면 죽을 뻔했던 사람의 것 같지 않은 호기였다. 거기다가 그 호기는 말로만 끝난 것도 아니었다. 한왕은 다음 날부터 잇달아 사흘이나 크게 잔치를 열어 역양(轢陽) 성안의 부로들을 위로했다. 그러다가 나흘째 되는 날에야 소하에게서 새로 얻은 군사 1만을 뒤딸리고 다시 광무산으로 떠났다.

“그런데 과인이 돌아갈 때까지 항왕이 정말로 두 손 처매 놓고 기다려줄지 모르겠소.”

함곡관을 나서면서 비로소 걱정이 되는지 한왕이 문득 장량을 돌아보며 말했다. 장량이 차분한 말투로 한왕의 갑작스러운 걱정을 덜어주었다.

“그도 여러 번 당해본 터라, 가볍게 움직이지 않을 것입니다. 이번에는 어떻게든 광무산에서 때를 기다려 대왕과 결판을 보려 들겠지요.”

그런 장량의 헤아림은 옳았다.

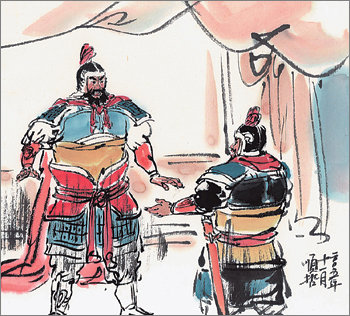

한왕 유방을 쇠뇌로 쏘아 맞힌 다음 날 하루 종일 한왕이 보이지 않자 다시 의심이 든 패왕은 광무간 건너편에서 소리소리 질러 한왕을 찾았다. 그러나 서(西)광무의 한군 진채에서는 한왕 대신 번쾌가 나와 큰소리로 맞받았다.

“이놈 항우야. 네 무슨 낯짝으로 다시 우리 대왕을 찾느냐? 사람을 꾀어내 몰래 해치려 하고도 천하를 호령하는 패왕이라 할 수 있느냐? 이제 우리 대왕께서는 너 같은 천장부(賤丈夫)와는 얼굴도 마주하지 않으시겠다고 하셨다.”

그리고 패왕이 시뻘건 얼굴로 외치는 소리는 들은 척 만 척하며 진채 안으로 돌아가 버렸다. 다음 날도 그 다음 날도 마찬가지였다. 연 사흘 같은 소리로 패왕의 부아를 돋우던 번쾌는 닷새째 되는 날에야 이죽거리듯 말했다.

“네가 하도 안달을 부리니 일러준다. 우리 대왕께서는 지금쯤 성고성에 내려가 발을 씻으며 쉬고 계실 것이다. 그러니 할말이 있거든 이 번(樊)아무개에게나 해봐라.”

그 말에 분통이 터진 패왕은 그날로 군사를 몰아 성고를 치려 했다. 그때 종리매가 말렸다.

“한왕이 성고로 갔을 때는 반드시 무슨 엉큼한 속셈이 따로 있었을 것입니다. 자칫 그 너절한 속임수에 빠질까 두렵습니다.”

“속셈은 무슨 속셈. 과인의 쇠뇌 맛을 보고 얼이 빠져 달아났을 것이다.”

“그랬다면 이미 성고성에는 없을 것입니다. 멀리 제 소굴인 관중으로 달아났겠지요. 하지만 더 걱정스러운 일은 유방 스스로 미끼가 되어 우리를 성고로 꾀어 들이려는 것입니다.”

“제 놈이 우리를 유인해 봤자 무슨 수가 나겠는가? 우리 강동의 굳세고 날랜 군사들이 벼린 도끼처럼 찍어 가면 성고성쯤은 한나절로 깨뜨릴 수 있다.”

패왕이 아무래도 그냥 있을 수 없다는 듯 그렇게 소리쳤다. 종리매가 다시 말렸다.

글 이문열

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

영수회담 2차 준비회동, 결론 없이 종료…민주 “아쉬움 남아”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

정의선 현대차 회장, ‘세계 3대 시장’ 인도 직접 챙겼다…“수출허브로 키울 것”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

김흥국 “국힘, 목숨 걸고 도왔더니…고맙단 전화 한 통 없어” 토로

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七.烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0