그렇게 빈둥거리며 며칠을 보낸 어느 날이었다. 한왕이 갑자기 장량을 불러 말했다.

“자방, 여기서 이러고 있느니 차라리 관중(關中)에나 다녀오는 게 어떻겠소?”

“관중에는 무슨 일로 가려 하십니까?”

잠깐 생각에 잠겼던 장량이 잔잔히 웃으며 물었다. 좋은 일이지만 그래도 까닭은 들어보아야겠다는 뜻 같았다. 한왕이 칭찬을 기다리는 아이 같은 말투로 대답했다.

“오랜만에 도성(都城)으로 돌아가 싸움에 시달리는 부로(父老)들을 위로하고, 과인이 건재함을 보여 백성들을 안심하게 만들고 싶소. 또 소하(蕭何)에게 졸라 군사도 좀 더 얻어내야 광무산으로 돌아갈 체면이 서지 않겠소?”

그러자 장량도 바른 답을 들은 스승처럼 고개를 끄덕이며 한왕의 뜻을 추어주었다.

“잘 생각하셨습니다. 천하에 뜻을 둔 군왕다운 여유와 헤아림이십니다. 군사들로 하여금 내일 일찍 역양(轢陽)으로 떠날 채비를 하게 하겠습니다.”

“사수(5水) 가에서 얻은 새왕(塞王) 사마흔의 머리도 함께 가져가도록 하시오. 역양은 원래 그의 도성이었으니, 저자거리에 그의 머리를 내걸면 우리 한나라의 위엄을 한층 크게 떨쳐 보일 수 있을 것이오.”

한왕이 그렇게 말해 열흘 전까지만 해도 적의 암습(暗襲)을 받아 죽을 고비를 넘나들던 사람 같지 않은 여유를 보였다.

다음 날 한왕은 광무산에서 데리고 내려온 군사 500과 더불어 성고를 떠나 관중으로 돌아갔다. 태복 하후영이 앞서 수레를 몰고, 많지 않은 기마와 날랜 보졸이 적이 없는 관도(官道)를 달려가는 터라 천리 길을 가는데도 그리 오래 걸리지 않았다. 함곡관을 넘어서는 쉬엄쉬엄 가도 성고를 떠난 지 열흘 만에는 역양에 이를 수 있었다.

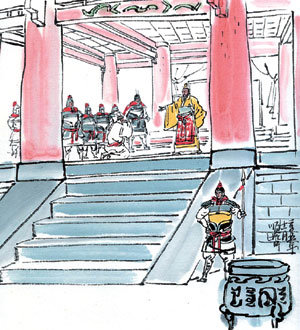

오랜만에 역양 궁궐에 든 한왕은 먼저 태자와 승상 소하의 하례를 받았다. 태자의 몸은 여전히 허약해 보였으나 혼자 관중을 맡아 지키는 그 반년 사이에 얼굴에서는 제법 성숙한 티가 났다. 그러나 진흙으로 빚어 구은 듯한 소하의 얼굴은 조금도 변함이 없었다.

“소식은 들었을 것이다. 과인은 또 광무산에서 항왕에게 몰리고 있다. 관중에서 군사를 좀 더 얻을 수는 없겠는가?”

“사흘 말미를 주시면 우선 1만 명은 데려 가실 수 있을 것입니다. 하지만 보름만 더 주시면 그 갑절을 뒤딸려 보내겠습니다.”

소하가 언제나 그러했듯 할 말만 하고 굳게 입을 다물었다. 한왕도 소하의 말투를 따랐다.

“그런가. 그럼 나흘 뒤에 출발할 것이니 먼저 그 1만에게 떠날 채비를 시키라. 나머지 2만도 되도록이면 빨리 관동으로 보내야 한다. 그리고 더 있다. 지금은 오창의 곡식으로 버티지만 한 달이 지나면 군량도 관중에서 와야 할지도 모르겠다.”

그러고는 옥연(獄椽)을 불러 사마흔의 목 잘린 머리를 내주게 하며 말했다.

글 이문열

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“380조원 썼는데 0.72명…그 돈 다 어디로 갔나요”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독]野 “방송3법-양곡법-연금개혁도 의제” 대통령실 “여론전 의도”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“더러운 프레임”이라던 유영재, 처형 강제추행 반박 영상 돌연 삭제

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七.烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0