○ 암세포 ‘직접 공격-영양차단’ …부작용 줄여

1990년대 후반 출시된 유방암 치료제 ‘허셉틴(제조사 로슈)’이 표적항암제의 시초다.

표적항암제란 암세포만 골라 성장을 억제하는 신개념의 항암제를 말한다. 기존 항암제는 암세포뿐 아니라 주변의 다른 조직까지 파괴하는 부작용이 있었다. 항암제 치료를 받을 때 머리가 빠지는 것은 대표적 부작용이다. 당연히 항암치료를 받는 환자의 고통은 이루 말할 수가 없다.

|

그러나 표적항암제는 암세포만 타깃으로 하기 때문에 부작용이 적다. 암세포를 완전히 죽이지는 못하더라도 성장 속도를 지연시켜 삶의 질을 개선하는 등 장점이 많다.

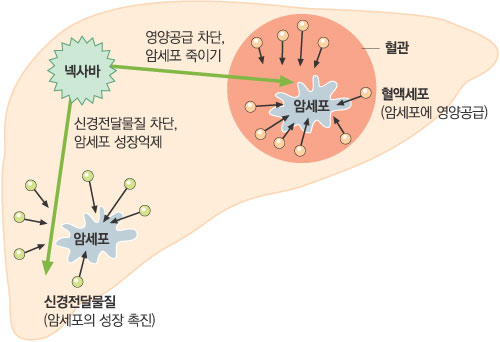

표적항암제는 크게 두 종류로 나눈다.

첫째는 암세포를 직접 공격하는 방식이다. 암세포의 생성과 성장에 관여하는 신경전달물질 또는 효소를 차단하거나 기능을 억제한다. 현재 출시돼 있거나 임상시험을 진행 중인 것으로는 허셉틴, 백혈병의 ‘글리벡(노바티스)’, 다발성골수종의 ‘벨케이드(얀센)’, 폐암의 ‘이레사(아스트라제네카)’, 대장암의 ‘어비툭스(독일 머크)’가 대표적이다.

둘째는 암세포 주변 혈관을 공격하는 방식이다. 영양 공급원을 차단해 암세포를 굶겨 죽이는 것으로, 대장암치료제 ‘아바스틴(제넨테크)’이 대표적이다.

이 두 가지 방식을 혼합한 약도 쏟아질 전망이다. 2006년 출시 예정인 간암과 신장암 치료제 ‘넥사바(바이엘)’가 이 분야 1호로 기록될 전망이다.

표적항암제 시장에 새로 뛰어든 제약사도 늘고 있다. 화이자와 GSK도 새로이 항암제를 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

○ 간암 표적항암제 ‘넥사바’ 곧 나온다

간은 그동안 항암제 치료 효과가 썩 좋지 않았다. 국내에서 간암은 매년 1만 명 이상의 환자가 생기는, 발생률 3위의 암이다.

이번 학술대회에서 간암의 표적항암제로 개발된 ‘넥사바’의 임상시험 결과가 발표됐다. 아직 최종 임상시험 결과가 아니기 때문에 치료효과를 단정할 수는 없지만 2상 임상시험까지 결과는 좋은 것으로 나타났다. 임상시험 환자의 52%에서 암의 크기가 줄었거나 성장이 멈췄다.

현재 이 약은 세계에서 동시에 임상시험을 진행하고 있다. 국내에서도 5개 대학병원에서 30명의 간암 환자를 대상으로 최종 임상시험을 진행하고 있다.

넥사바는 원래 신장암 표적항암제로 개발됐다. 글로벌 임상시험에서 12주간 가짜 약을 복용한 그룹과 비교했을 때 50% 이상이 암이 악화되지 않고 생존한 기간이 2배를 넘었다.

다만 발진, 설사, 탈모, 가려움증, 구토, 피로감 등의 부작용은 다른 항암제와 마찬가지로 나타났다.

이 약은 2006년 상반기 미국에서 출시된다. 국내에는 2007년 상반기에 출시될 예정이다. 다만 처음에는 신장암 치료제로만 승인이 떨어질 전망. 바이엘 측은 “국내에서 간암 치료에 정식으로 활용되는 것은 2008년 상반기에나 가능할 것 같다”고 말했다.

파리=김상훈 기자 corekim@donga.com

▼獨 제약사 바이엘에선…▼

신약은 일단 개발돼 시장에만 나오면 ‘대박’을 터뜨린다. 환자 또한 질병 치료를 기대하며 신약이 나오기를 학수고대한다. 그래서 글로벌 제약사마다 신약 개발에 주력하고 있다.

그렇다면 그들은 신약 개발에 얼마만큼의 공을 들이고 있을까.

독일 레버쿠젠에 본사를 둔 다국적 제약사인 바이엘의 연구개발(R&D) 책임자 볼프강 하르트빅 박사는 “한 종류의 신약 개발에 들어가는 비용만 9억 달러(약 9000억 원)에 이른다”고 말했다.

그러나 이 정도의 돈을 들였다고 모두 신약으로 시장에 출시되는 것은 아니다. 하르트빅 박사는 “겨우 0.7%만이 최종 제품으로 시장에 나온다”고 말했다.

새로운 물질 발견에서 최종 제품 등록까지 걸리는 시간은 평균 13년. 최근 글로벌 제약사들의 화두(話頭)가 ‘개발기간 단축’이 된 것도 이 때문이다. 따라서 제약사마다 임상시험 전 단계에서부터 치료 효과가 높은 물질을 찾아내는 데 주력하는 분위기다.

바이엘이 내년 출시하는 항암제 ‘넥사바’의 경우 2000년 본격적인 개발이 시작됐다. 동물실험 등 전(前)임상시험은 2003년에 모두 끝냈다. 2004년부터는 사람을 대상으로 한 임상시험에 돌입했다.

결국 신약이 제품으로 나오기까지 걸린 기간은 6년에 불과했다. 기존의 평균 개발기간을 절반 이상 단축한 것이다.

개발기간 단축은 여러 화학 성분을 다양하게 조합해 새로운 성질을 가진 ‘신물질’을 170만 개나 확보했기 때문에 가능했다. 이 신물질을 다시 조합하는 과정에서 넥사바의 성분인 ‘소라페닙’을 발견한 것. 바이엘은 이 같은 R&D에만 매년 10억 달러(약 1조 원)를 투자하고 있다. 넥사바 역시 아낌없는 R&D 투자의 결실이었던 것이다. 상대적으로 규모가 작은 국내 제약사로서는 부러울 따름이다.

레버쿠젠=김상훈 기자 corekim@donga.com

日 교과서 왜곡 : 왜곡교과서 검정 통과 : 교과서 검정 및 채택 절차

-

병을 이겨내는 사람들

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

조국-이준석 “채 상병 특검법 신속 처리”… 野6당 동시 與 압박

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

장애딛고 느낀 한지 촉감 “ㅎ…ㅐ…ㅇ, ㅂ…ㅗ…ㄱ”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

운 없는 ‘수배자’ 도로 한복판서 차 멈춰…밀어준 경찰에 덜미

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0