《한국통신보안㈜은 순수 국내 기술로 2001년 ‘유무선 레이저 도청감지신호 전송장치’(모델명 R5000)를 개발했다. 이 장치는 일정한 구역 안에서 도청장비가 작동하면 바로 보안업체의 관제센터로 신호를 보내 도청 사실을 알려주는 최신 시스템을 갖췄다. 한국통신보안은 지난해 초 호주의 한 보안업체에 이 장치를 수출하기로 했다. 하지만 뜻밖의 문제가 생겼다. 때마침 호주 정보기관에 국제 테러단체 ‘알 카에다’의 조직원이 호주에 잠입했다는 첩보가 입수됐다. 호주 정부는 “만약 알 카에다가 ‘R5000’을 손에 넣으면 감청을 할 수 없어 테러 수사에 방해가 된다”며 이 장치의 수입을 금지했다. 한국통신보안은 현재 호주 정부를 상대로 수입금지 취소 소송을 벌이고 있다.》

#사례 2 탐지장비로 ‘불륜’ 엿듣고 돈뜯어

《권모(41) 씨 등 3명은 올해 5월 서울 양천구의 한 아파트단지 앞 오피스텔에 사무실을 내고 400만 원짜리 고성능 광대역수신기 1대를 설치했다. 이들은 이 수신기로 반경 500m 내 가정용 무선전화기의 대화 내용을 자유자재로 엿들었다. 이들은 주부 2명의 불륜 사실을 알아냈고 이들에게서 6500만 원을 뜯어냈다가 최근 구속됐다. 통신장비의 주파수를 잡아내 실시간 도청이 가능한 광대역수신기는 도청기를 찾아내는 데도 널리 쓰이는 장비다. 한 감청탐지업체 관계자는 “허락된 주파수가 아닌 다른 주파수가 감지되면 도청장비가 설치돼 있을 가능성이 높다”며 “이 같은 주파수를 찾아내는 데 광대역수신기가 유용하다”고 말했다.》

|

도청방지기술과 도청기술은 ‘양날의 칼’이다. 누가 어떻게 활용하느냐에 따라 약이 될 수도, 독이 될 수도 있다.

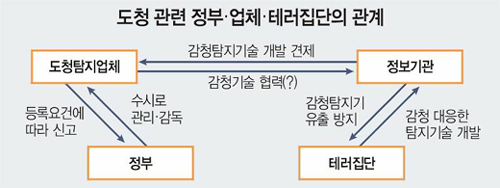

도청방지기술이 테러 집단이나 국가전복세력 등 ‘공공의 적’에 유출되면 정보 수사기관의 합법적인 감청 활동이 무력화될 위험이 있다.

2003년 2월 팬택&큐리텔이 통신 내용을 보호하는 휴대전화 ‘비화(秘話)폰’을 개발했다고 발표하고도 출시하지 않았다. 국가정보원이 “합법적인 감청을 방해하는 기술은 문제가 있다”며 압력을 넣었기 때문이라는 것은 공공연한 비밀.

여기서 한발 더 나아가 도청방지기술이 도청기술로 악용될 소지도 적지 않다. 특허청에 따르면 도청장비를 탐지하는 기술과 관련된 국내 특허 및 실용신안 출원은 모두 96건. 이 가운데 주파수를 찾아내거나 음성수신 여부를 확인하는 기술 등은 얼마든지 도청기술로 역이용될 수 있다.

이 때문에 정보통신부는 지난해 7월부터 감청설비탐지업에 대해 등록제를 시행하고 있다. 현재 국내에 등록된 감청탐지업체는 모두 13곳. 정보통신부 산하 중앙전파관리소는 수시로 이들 업체를 방문해 운영 장비와 직원들의 자격증 소지 여부 등을 점검한다.

한 감청탐지업체 관계자는 “활동 상황이나 연구 내용 등을 정부에 너무 상세하게 보고해야 하기 때문에 기업 활동이 위축된다”며 불만을 나타냈다.

이에 대해 한국전자통신연구원 부설 국가보안기술연구소 이종태(李鍾泰) 실장은 “도청방지기술이 역이용되거나 합법적 감청 활동을 방해할 가능성을 배제할 수 없는 만큼 국가안보 차원에서 어떤 방식으로든 관련 업계에 대한 통제는 불가피하다”고 밝혔다.

|

이재명 기자 egija@donga.com

이헌재 기자 uni@donga.com

유재동 기자 jarrett@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

에이핑크 윤보미, 라도와 열애 인정 “곡 작업하며 만남 이어가”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“팔 지질 거야” “죽을죄를”…‘오재원 대리처방’ 선수들, 협박 카톡 공개

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“1억 주면 아이 낳으시겠습니까”…권익위, 국민 의견 듣는다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0