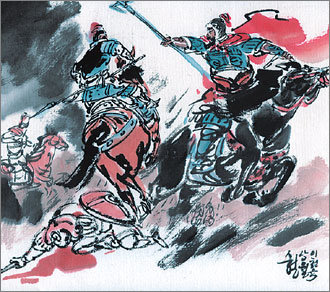

그러자 참고 참던 패왕도 더는 그냥 있지 못했다. 불이 철철 흐르는 듯한 눈길로 한신을 노려보며 무섭게 소리쳤다.

“내 오늘 너를 사로잡아 그 간사한 혀를 뽑지 못하면 천하의 항우도 패왕도 아니다!”

그러고는 안장에서 긴 철극(鐵戟)을 뽑아 꼬나들며 좌우를 돌아보고 소리쳤다.

“저 천한 종놈에게 속지 말라. 틀림없이 유방은 저 안에 있다. 나를 따르라. 오늘은 반드시 유방을 잡아 죽이고 서초의 천하를 되찾자!”

그 목소리가 얼마나 컸던지 마치 빈들을 울리는 천둥소리 같았다. 그러자 한신은 뒤도 돌아보지 않고 진문(陣門) 안으로 들고, 대신 관영의 기마대와 조참의 보갑대(步甲隊)가 두껍게 진 앞을 막아섰다. 여러 해 별동대(別動隊)로 격전을 치르고 떠돌면서 단련된 한군의 정예였다. 거기다가 이미 진성 아래의 싸움에서 패왕에게 처음으로 패배의 쓴맛을 보여 준 적도 있었다.

그러나 패왕은 조금도 망설임 없이 군사를 휘몰아 한신의 전군(前軍)을 덮쳐 갔다. 가려 뽑은 정병을 커다란 도끼로 삼고 스스로 그 도끼의 날이 되어 가로막는 적군을 단숨에 쪼개놓고 보는 전법이었다. 그런 다음 패왕은 양 날개를 펼치듯 좌우로 군사를 내어 적의 대군을 가로세로 토막 내고, 쫓기는 짐승 몰듯 짓밟아 버리는 것으로 싸움을 마무리했다.

패왕의 그와 같은 전법은 군사적 책략이라기보다는 그 자신의 개인적인 무용(武勇)과 패기((패,백)氣)에 의지한 전투력 또는 돌파력에 가까웠다. 어지러운 시대의 유민군(流民軍)이나 망해 가는 나라가 급조한 토벌대를 상대로 싸울 때는 위력이 있었으나, 체제와 규율을 갖추고 잘 조련된 정규군을 만나면 돌이키기 어려운 난국에 떨어질 수도 있었다. 그 첫 경험이 지난번 진성 아래에서의 싸움이었다.

거기다가 패왕이 헤아리지 않고 있는 것은 자신이 같은 전법을 되풀이해 쓰고 있다는 점이었다. 지혜로운 장수는 같은 적과 두 번 싸우는 것도 피한다고 한다. 그런데도 패왕은 한군이나 한왕을 돕는 제후의 군사들과 수십 번이나 싸우면서 줄곧 집중과 충격, 그리고 속도를 위주로 한 그 방식으로 상대를 이겨 왔다.

하지만 해하의 싸움에서 초군을 더욱 참담한 수렁으로 밀어 넣은 것은 그 전투에 뛰어드는 패왕의 마음가짐이었다. 그때 패왕에게 필요했던 것은 장수(장水)를 건널 때 보여 주었던 불귀(不歸)의 각오 또는 거록(鉅鹿)의 혈전을 치를 때 초군을 이끌었던 필사(必死)의 결의였다. 그런데 불행히도 패왕은 아직 함곡관을 깨뜨릴 때의 득의, 수수(휴水)에서 이겼을 때의 자부와 자만에 차 있었다. 따라서 일이 잘못되었을 때를 위한 배려와 조처가 없었고, 그렇다고 그대로 싸우다 죽을 채비가 되어 있지도 않았다.

글 이문열

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

NASA 고위임원 출신 존 리, 우주항공청 R&D 총괄 맡는다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

헌법재판소 간 기후변화 소송… 청소년들, 정부와 ‘미래’를 다툰다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

유영재, 의혹 모두 부인 “더러운 성추행 프레임…법적 다툼할 것”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七.烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0