지난달 말 미국의 시사교양지 뉴요커가 한국의 문학 소비시장에 대해 따끔한 메시지를 던졌습니다. 일본 중국 등 이웃 국가에서는 노벨문학상 수상자가 나왔는데 한국은 아직까지 무소식입니다. 노벨상 수상자가 선정되는 10월이 되면 마치 연례행사처럼 시인 ‘고은’의 이름이 빠지지 않고 뉴스에 오릅니다. ‘이번엔 가능할까’ 하는 마음으로 노벨문학상을 기대해볼 수 있는 유일무이한 존재이기 때문입니다.

왜 한국은 노벨문학상을 받지 못하고 있을까요. 뉴요커는 한국의 문학 침체 현상에서 그 원인을 찾았습니다. 매번 노벨상 후보로 거론되는 고은의 작품조차 많은 사람들에게 인기가 있는 편이 아니며, 한국 사람들이 ‘문학 읽기’ 자체를 즐기지 않는데 어떻게 노벨문학상 수상자가 나올 수 있느냐는 지적이죠. 그나마 자기계발서, 조금 유명해진 소설 등은 제법 팔리는 편이지만, 시(詩)를 찾는 사람은 눈에 띄게 줄었습니다.

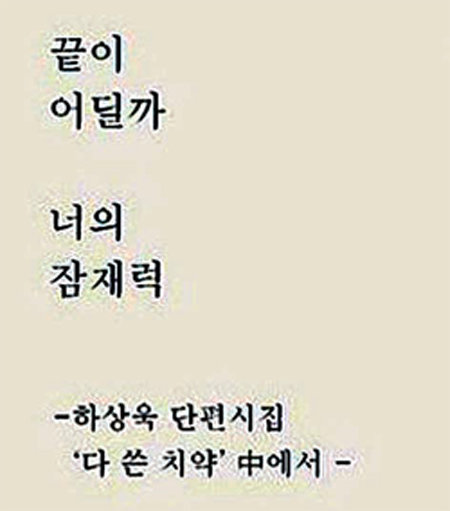

‘내면을 바라봐/외모에 속지마’(‘덜 익은 삼겹살’) ‘착하게 살았는데 우리가 왜 이곳에’(‘지옥철’) ‘연락하지 않겠다고/다짐하고 다짐해도’(‘야식집’) ‘끝이 어딜까/너의 잠재력’(‘다 쓴 치약’)’―하상욱

SNS 시에는 반전의 묘미가 숨어있습니다. SNS 시의 선구자 역할을 한 하상욱 씨의 시가 대표적입니다. 하 씨의 SNS 시는 본문만 읽어선 그 의미를 파악할 수 없습니다. 특이하게도 맨 윗줄이 아닌 맨 아랫줄에 적힌 제목이 반전의 재미를 주는 포인트입니다. 다 쓴 치약을 낑낑대고 짜내면서 한 번쯤 해봤을 생각을 저렇게 재치 있게 표현할 수 있다는 점에 깔깔대고 웃게 됩니다.

일상에서 자주 마주치는 사물에서 재미의 요소를 찾아내는 점도 SNS 시의 특징입니다. 이환천 씨의 SNS 시가 그렇습니다. 여러분은 ‘커피 믹스’를 보고 무슨 생각을 하시나요. 이 씨는 ‘커피 믹스’를 보고 이런 시를 지었습니다. ‘내 목 따고/속 꺼내서/끓는 물에/넣오라고/김부장이/시키드나.’ 또 다른 시 ‘월요일’에는 날짜를 의인화한 참신한 아이디어가 돋보입니다. ‘토일요일/자기들이/미친 듯이/놀아놓고/내가 뭐를/어쨌길래/뭐만하면/내탓이고….’ 직장인이 한 잔씩 기울이는 ‘맥주’도 이 씨는 특이한 시각으로 바라봅니다. ‘언제부터/내 위상이/소주깔 때/타서먹는/탄산수가/되었는가.’

SNS 시인들은 최근 오프라인 영역으로 진출했습니다. ‘읽어보시(詩)집’(최대호) ‘시(詩)밤―시 읽는 밤’(하상욱) ‘이환천의 문학살롱’(이환천) 등이 바로 SNS에서 인기를 끈 시를 묶어 출판한 시집들입니다. “책에는 악서(惡書)가 없다”는 말이 있습니다. 주류 문학이 아니라도 사람들이 문학에 관심을 가지고 이런 책을 가까이하게 되면 언젠가 ‘책 안 읽는 한국’이 ‘책 많이 읽는 한국’이 되지 않을까요.

김수연 국제부 기자 sykim@donga.com

지금 SNS에서는

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

딥다이브

구독

-

조영준의 게임 인더스트리

구독

-

김성모 기자의 신비월드

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“비용 걱정 뚝”… 가성비 소형AI-양자AI가 뜬다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

檢, ‘신림동 흉기 난동’ 조선에 항소심도 사형 구형

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“엄마 못봤나요”…경찰로 착각해 달려온 아이에게 美배우가 한 일

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[지금 SNS에서는]가상현실과 유령집회](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/02/26/76688452.2.jpg)

![[지금 SNS에서는]이게 詩라고? 짧은 글 긴 웃음](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/02/19/76533430.1.jpg)

![[지금 SNS에서는]예비후보님, 당신은 누구십니까](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/02/12/76407005.2.jpg)

댓글 0