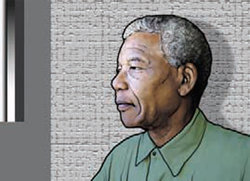

ある日、彼は地面を掘れと言われた。彼は命令どおり墓の形に地面を掘り、次に中に入って横になれと言われた。彼はついに死ぬのかと思った。しかし、彼に命じた人たちは、ズボンのジッパーを開けて彼に小便をかけた。これほどの屈辱はなかった。これは南アフリカ共和国のロベン島で起こったことだった。彼に命じた人たちは白人の刑務官で、「彼」とは収監されていたネルソン・マンデラ氏だった。刑務官は、マンデラ氏が収監者たちから尊敬される指導者であることを知り、彼らの意欲を失わせようとしたのだった。

普通の人なら、人々が見る中でそのような屈辱を受けたなら、怒りで復讐を夢見たかもしれない。しかし、27年間監獄にいて、世に出たマンデラ氏には、怒りも恨みもなかった。さらに大統領になると、自分を監視した白人刑務官を就任式に招いた。驚くべき許しと和解の振る舞いだった。

何がマンデラ氏をそのように寛容にさせたのだろうか。生まれつき寛容な人だったのか。否、苦痛が彼をそうさせた。終身刑を宣告され、ロベン島に行った時、マンデラ氏は怒りに満ちた戦闘的な人だった。当然だった。白人は黒人を人間として扱わず、法は形だけで、正義は嘲弄され冒涜された。なので怒りは当然だった。しかし、長い歳月の監獄生活を通じて、マンデラ氏は許しと寛大な心を学んだ。独房に閉じ込められて生きる苦痛な人生が、マンデラ氏に「自分のすべての行動を毎日省察し、悪いことを捨てて良いことは開発する機会」を与えた。マンデラ氏は許しがなければ国に未来がないということを悟った。

刑務官の屈辱的な行為が代弁する白人の暴力に、マンデラ氏が同じ方法で応酬したならどうなっただろうか。歯には歯を目には目を、すなわち暴力の悪循環だけがあっただろう。許しが未来だった。許せないことを許すことがマンデラ氏には本当の許しであり、未来だった。驚くべき許しの政治学だ。

文学評論家・全北大学教授