‘2006년 경제협력개발기구(OECD) 최상위권의 경제성장률 달성, 수출량 연간 3000억 달러 돌파, 종합주가지수 최고치 경신.’

청와대브리핑이 자랑한 현 정부 4년의 ‘경제 치적’이다. 그러나 대표적 실패사례로 꼽히는 부동산 정책, 눈에 띄게 악화된 한국 경제의 성장 잠재력, 부진한 일자리 창출 등 ‘아픈 부분’은 거의 거론하지 않았다.

○ 성장률 목표 달성 거듭 실패

“2003년 우리 경제는 성장의 내용이 충실해지면서 5%대의 성장을 할 것으로 전망된다.”

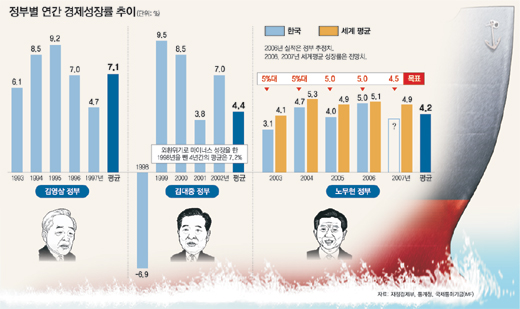

현 정부 출범 첫해인 2003년 초 재정경제부는 ‘2003년 경제운용 방향’에서 이같이 전망했다. 그러나 그해 실제 성장률은 그보다 훨씬 낮은 3.1%에 그쳤다. 노무현 대통령이 후보 시절 공약으로 제시했던 ‘임기 중 7% 성장’보다는 약 4%포인트나 낮은 것이었다.

2004년에도 정부는 ‘5%대 성장’ 전망치를 내놨지만 실적은 4.7%에 그쳤고 2005년에도 ‘5% 성장’ 전망, 4.0% 실적에 그쳤다.

결국 현 정부가 지금까지 ‘5% 성장’ 목표를 달성한 것은 지난해(5.0% 추정) 한 번뿐이었다. 사실상 임기 마지막 해인 올해 들어서는 성장률 전망치도 4.5%로 낮췄다.

현 정부 4년간 평균 성장률은 4.2%. 이에 대해 청와대 측은 선진 7개국(G7)이 우리와 비슷한 소득 1만5000달러 시대였을 때의 성장률은 3.2% 정도라고 주장했다.

그러나 많은 전문가는 ‘정책 실패’만 아니었다면 우리 경제가 당초 정부 전망처럼 연간 5%대 성장이 충분히 가능했다고 보고 있다.

특히 최근 4년간 세계 경제는 보기 드문 호황이었다. 현 정부 4년 동안 한국의 경제성장률은 세계 평균 성장률을 한 번도 앞지르지 못했다. 2005년 기준 국내총생산(GDP)이 806조 원인 한국의 경제 규모를 감안하면 성장률이 1%포인트 낮아지면 연평균 8조 원 안팎의 국부(國富)가 사라지는 셈이다.

○ 우려되는 성장 잠재력 약화

노 대통령은 1월 말 신년 연설에서 “다음 정부는 어떤 후유증도 물려받지 않을 것”이라고 말했다. 그러나 현 정부 내내 나타난 낮은 설비투자 증가율은 중장기적으로 한국 경제의 성장 기반을 약화시켰다. 실제로 현 정부 경제 정책의 최대 실패는 겉으로 나타나는 지표보다 중장기적 성장 동력의 추락에 있다는 지적이 많다.

한국의 설비투자 증가율은 1990년대까지 성장률보다 높은 수준을 유지하며 경제를 이끌었다. 그러나 현 정부 들어 실질 설비투자 증가율은 2003년 ―1.2%, 2004년 3.8%, 2005년 5.1%, 2006년 7.5%(잠정치) 등 연평균 3.8%에 그쳤다.

대기업들은 막대한 자금을 쌓아 놓고도 투자를 하지 않았다. 정부가 출자총액제한제도나 수도권 규제 등 기업의 발목을 잡는 각종 규제를 풀어 좋은 투자 환경을 조성했다면 상황은 달라졌을 수 있다.

배상근 한국경제연구원 연구위원은 “정부가 여러 차례 투자 활성화 대책, 규제완화 방안을 내놓았지만 이는 비(非)수도권, 중소기업에만 초점이 맞춰져 실제 투자 여력을 갖춘 대기업들의 투자를 이끌어 내는 데는 실패했다”고 말했다.

국가 채무 급증도 경제의 중장기적 부담으로 남을 것으로 보인다. 국가 채무의 급증은 결국 미래 세대의 부담으로 돌아갈 수밖에 없다.

재정경제부에 따르면 지난해 말 현재 국가 채무는 283조5000억 원으로 현 정부 출범 직전인 2002년 말(133조6000억 원)에 비해 149조9000억 원 증가했다.

○ 소득은 늘지 않고 계층 간 격차는 더 벌어져

국민이 실제로 느끼는 체감경기는 더 나쁘다. 국민의 소득이 낮은 성장률 수준도 따라잡지 못했기 때문이다.

실질 국민총소득(GNI)은 2003년 1.9%, 2004년 3.8%, 2005년 0.5% 등 3년간 평균 2.1% 증가에 그쳤다. 특히 2005년의 0.5%는 사실상 ‘제자리걸음’이었다. 지난해에도 3분기(7∼9월)까지 1.9% 증가에 그쳤다.

소득이 제대로 늘어나지 않는데도 정부는 세금을 열심히 거뒀다. 2003년 147조8000억 원을 시작으로, 2004년 152조 원, 2005년 163조1000억 원, 2006년 172조6000억 원(예산 기준)을 징수했다.

그러나 계층 간 소득 격차는 줄어들지 않았다.

소득분배 측정의 핵심 지표 중 하나인 지니계수(전국 가구 기준)는 현 정부 출범 첫해인 2003년 0.341에서 해마다 상승해 2006년에는 0.351로 높아졌다. 이 수치는 높을수록 소득 불평등도가 심한 것으로 평가된다.

고용 불안도 갈수록 커지고 있다.

정부는 2004년 “앞으로 매년 40만 개, 향후 5년간 200만 개의 일자리를 만들 것”이라고 발표했다.

그러나 이듬해인 2005년부터 곧장 일자리 창출 목표는 빗나가기 시작했다. 30만 개에도 미달하는 29만9000개 증가에 그쳤고 이어 2006년에는 35만∼40만 개 정도로 목표를 ‘현실화’했지만 이 목표 또한 달성하지 못해 29만5000개의 일자리를 만드는 데 그쳤다.

일자리 찾기가 어려워지면서 대학을 졸업하고도 ‘백수’로 지내는 젊은이가 계속 늘어나고 있다. 고용 불안이 커지면서 한국 경제의 미래를 책임질 민간기업보다 공무원 공기업 교사 등 공공부문에 대한 선호가 비정상적일 정도로 높아진 것도 현 정부 들어 두드러진 현상 가운데 하나다.

박중현 기자 sanjuck@donga.com

이승헌 기자 ddr@donga.com

유재동 기자 jarrett@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

청소년에게 속아 술을 판 가게 영업정지 ‘2개월→7일’ 완화

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![尹지지율 11%p 떨어져 23%…취임후 최저[갤럽]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124559536.1.thumb.jpg)

[속보]尹대통령 지지율 23%…취임 후 최저치[갤럽]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

조국혁신당 “尹 4·19 도둑 참배”…대통령실 “자기애 과하다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0