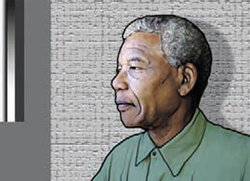

어느 날 그들이 그에게 땅을 파라고 했다. 그가 명령에 따라 무덤 모양으로 땅을 파자, 이번에는 안으로 들어가 누우라고 했다. 그는 이제 죽는구나 싶었다. 그런데 그들이 바지의 지퍼를 열고 그의 몸에 소변을 누기 시작했다. 모욕도 그런 모욕이 없었다. 그 일이 있었던 곳은 남아프리카공화국의 로벤섬이었다. ‘그들’은 백인 교도관들이었고 ‘그’는 수감자인 넬슨 만델라였다. 교도관들은 만델라가 다른 수감자들의 존경을 한 몸에 받는 지도자임을 알고 그와 그들의 기를 꺾어버릴 생각이었다.

보통 사람이라면, 사람들이 지켜보는 가운데 그렇게 모욕적인 오줌발을 몸에 받았다면 악에 바쳐 이를 갈며 복수를 꿈꿨을지 모른다. 그런데 27년을 감옥에 있다가 세상 밖으로 나온 만델라에게는 분노도, 원한도 없었다. 심지어 대통령이 되자 이전에 자기를 감시하던 백인 교도관을 취임식에 초대했다. 놀라운 용서와 화해의 몸짓이었다.

무엇이 그를 그토록 너그럽게 만들었을까. 태생적으로 너그러운 사람이었을까? 아니다, 고통이 그를 그렇게 만들었다. 종신형을 선고받고 로벤섬에 들어갔을 때, 그는 분노로 가득한 전투적인 사람이었다. 당연했다. 백인들은 흑인들을 인간으로 취급하지 않았고, 법이라는 것은 외양만 갖췄지 정의에 대한 조롱이고 모독이었다. 그러니 분노는 당연했다. 그런데 오랜 세월에 걸친 감옥 생활을 통해 그는 용서와 아량을 배웠다. 독방에 갇혀 사는 고통스러운 삶이 그에게 ‘자신의 모든 행동을 매일 성찰하고 나쁜 것은 버리고 좋은 것은 개발시킬 기회’를 주었다. 그는 용서 없이는 자기 나라에 미래가 없다는 것을 깨달았다.

교도관들의 모욕적인 행위가 대변하는 백인들의 폭력에 그가 똑같은 방식으로 응수했더라면 어떻게 되었을까. 이에는 이, 눈에는 눈, 즉 폭력의 악순환만이 있었을 것이다. 용서가 미래였다. 용서할 수 없는 것을 용서하는 것이 그에게는 진짜 용서이자 미래였다. 놀라운 용서의 정치학이었다.문학평론가·전북대 교수